Amélie Nothomb "Psychopompe"

アメリー・ノトンブ『プシコポンプ』

アメリー・ノトンブ『プシコポンプ』

クイ クイ クイ クイ クイ

("Oiseau" Laurent Bardainne & Bertrand Belin 2022)

("Oiseau" Laurent Bardainne & Bertrand Belin 2022)

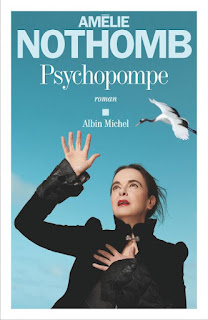

恒例夏の終わりのアメリー・ノトンブ、第32弾。前作で表紙写真(ニコス・アリアガス撮影)が今ひとつだったが、今回従来のジャン=バティスト・モンディーノに戻って、さすがの冴え(被写体の狂気がくっきり)。その表紙の右上に描かれているのが一羽の鶴。鳥類と自らの飛翔願望について大部分が割かれる小説であるが、鶴は冒頭に登場する。ノトンブの前31作と同じように"Roman(小説)”と銘打たれているが、傾向としては自伝エッセイのように読める。幼女期からの鳥との親密な関係、自分は鳥類であると自覚する少女期などが展開されていく。ただこの作家は種々の作品において自らの過去を再解釈して書き直すことがままあり(例えば3歳にして自殺未遂、8歳でアルコール常習者、など)、自伝的ではあってもフィクションとして読まれるべきであり、それは”小説”(ノトンブゆかりの関西の言葉で言えば”ハナシ”)なのである。

小説冒頭、作者が最初に鳥から受けた衝撃のエピソードとして、生まれて5歳まで暮らしていた神戸夙川の家の乳母だった「ニシオさん」が語ってくれた日本の民話「鶴の恩返し」が紹介されるが、作者の遠い記憶を頼りに文章化したと断るものの、地方によって様々なヴァリエーションがあることを了解しても、このノトンブ版の「鶴の恩返し」はわれわれ日本人が知る民話とはかなり異なっていて独創的である。ノトンブ・ヴァージョンには「恩返し」がない。ある生地反物商の店に絶世の美女が現れ、嫁にして欲しい、と。反物商はこのような美女を妻にするチャンスを逃す手はないと、二つ返事で結婚。私は嫁入りの貢物を持ってこなかったので、小さな機織小屋を与えてくれれば、生地を織ってあなたの商売を助けましょう、ただし小屋の中を絶対に覗いてはいけません、と。1週間後、世にも美しい織物が出来上がってくるが女は極度に疲労した姿に。夫はさっそくそれを売りに出すとたちまち超高価で売れてしまい、その噂が広がり店に同じ布地の注文が殺到する。夫は妻に増産に次ぐ増産を請い、いくら値段を吊り上げても即刻に売れてしまうこの織物のおかげで大金持ちになるが、寝食を忘れて小屋で降り続ける女は消耗し痩せ細っていく。妻の命が長くないと踏むや、夫は妻が死ぬ前にこの機織りの制法を知っておくべきだ、と、小屋の中を覗き...。多くの羽根が抜けて見るも哀れな姿になった鶴がそれでも最後の力を振り絞って山に向かって飛び去っていく....。という(当時4歳だった)子ども心には非常に怖かった残酷物語になっている。欲に目が眩み、約束破りをしてしまった男は、自らの愚劣さを猛省し、最後の織物を”床の間”に飾り、一生大切にした、という結末。おいおい...。

私はこの出だし6ページでおおいに挫かれた。小説は私に構わずどんどん話を進め、少女がいかに鳥類に魅せられ、鳥に自己同一化していくかを描いていく。鳥類図鑑や鳥類百科を暗記するほど読みあさり、鳥たちのいるところへ近づくことに無上の喜びを覚える。父親(パトリック・ノトンブ、大使職を歴任するベルギー上級外交官)の頻繁な転任で、神戸から北京へ、北京からニューヨーク(国連)へ、そして11歳の時にバングラデシュに至る。環境の著しい変化に従って、見る鳥たちもまた。数ある鳥の中で話者がとりわけ偏愛していたのが東南アジア亜熱帯に生息するというオオミミヨタカ(仏語 Engoulevent oreillard/英語 Great eared nightjar)である(↓ Youtube動画)。

少女の願望はこの鳥に”生まれ変わりたい”ではなく、訓練すればこの鳥になれる、なのである。その飛翔を覚えるためにクラシックバレエを習い、軽くなるために食べ物の摂取を減らしていく。

これが話者が極端な拒食症(アノレクシア)に陥ることになるのは、また別の事件が原因で、それがこの小説のターニングポイントでもある。仏メディアのこの本の書評の多くはこの部分にばかり焦点を当てるのだが、バングラデシュのコックスバザールのビーチで泳ぎに行った12歳の話者が集団による性暴行に遭うのである。この体験は2004年発表の自伝的小説”Biographie de la faim"以来、ノトンブ自身によって作中で何度か告白されている。

水から上がってきた時、私は子供たちがいないことを残念に思った。あの子供たちの一群はどこに消えてしまったのだろう?もはや私たちしかいない。「サメに気をつけるのよ」と母が言った。

私は言いつけを無視して、岸からこれまで行ったことのない遠くまで離れていった。水平線まで泳いで行けたらと思いながら。

その時海から手が現れ私を捕まえた。全く見えない体から出ている何本もの手が私を掴み、私を裸にし、私を犯した。この痛みと同じほどの恐怖が襲った。「食べられてしまえ!」

叫び声を上げるのに私には1世紀の時間を要した。母が聞きつけ、私の方に走ってきたが、私は遠すぎた。母は到底私のところまでたどり着けないと思った。その間中、海から現れた何本もの手は手当たり次第にすべてをめちゃくちゃにした。母が30メートルの距離まで近づいた時、手は私を離した。母は私を腕の中に抱え岸まで連れ戻しt。私の水着はかかとに引っかかっていた。

遠くに4人の男が水から出て走って逃げていくのが見えた。彼らは身の軽い若者たちだったが、誰も彼らのことは知らなかった。

「かわいそうな娘(Pauvre petite)」とだけ母は言った。居合わせた3人の口からはただの一言も出なかった。私の母のこの言葉がなければ、私は発狂していただろう。

私は狂わずに済んだが、私の中で何かが消え去った。それ以後誰も私が水の中にいる姿を見ることはない。

その午後、私は浜辺の上を一羽の川つばめが飛んでいるのを見た。通常このつばめはこんなところまで来ない。私は浜辺に横になり、それを観察していた。つばめは私にひとつの解釈を示していたのだ。海から現れた手による暴力はたまごの殻を壊してしまった。私はもはやたまごではない。私は殻を壊されて出てきたひな鳥だが、羽根がない。私は鳥の身分に昇格しなければならないのだが、それは途方もなく難しいことだった。

(p79 - 80)

こうして話者は人間として死に、鳥として孵化して再生したのだが、翼がなかったのだ。鳥として空を飛翔することに全身全霊を捧げて鍛錬するのだが、食べ物をまったく摂取できなくなり衰弱していく。私はここで、1984年のアラン・パーカーの映画『バーディ』の主人公が軍の精神病院で全裸で鳥の姿勢を取りながら檻窓から夜空を見続けるシーンを思い出した。それはそれ。この同じ時期に話者は、当時の高い教養ある家柄の子女の教育に必須だったラテン語と古典ギリシャ語の習得に並々ならぬ情熱を覚え、とりわけホメロス(『イリアス』『オデッセイ』)の著作に没頭する。これによって、14歳の少女は”ものを書く”という行為を発見する。別の言い方をすると”エクリチュールを獲得する”のである。2年間の拒食症で衰弱の極みの淵にまで至った少女は、「書くこと」によって自分を救済する。すなわち「作家の誕生」である。書くことは少女ノトンブにとって鳥が飛翔することに等しい。どちらも命がけの行為なのである。

Ecrire, c'est voler2023年現在57歳の作者にとって上に述べたようにこれが(本として発表された)32冊めの書物であるが、今日まで書き終えた小説は105篇あると言う。つまり73篇が引き出しの中に残っているらしい。不眠症であり、鳥のように夜明け前から活動を開始する作者は、機織小屋のような密室で自らの羽根を毟りながら小説を織り上げているのだろう。飛ぶことと同じように書くことをやめれば転落(墜落)するのである。

書くこととは飛ぶことである

バングラデシュからビルマ、ラオスと外交官の娘の”オデッセイ”は続き、17歳でブリュッセルに戻り大学で人文学および哲学を修了し教授資格を取得、憧憬の地であった日本へ”帰郷”、東京で世界的商社「ユミモト」の社員となって屈辱的ハラスメントの犠牲となる(1999年の小説”Stupeur et tremblements")....。

小説題の「プシコポンプ psychopompe」とは何か。手元の大修館スタンダード仏和辞典では

a. 【ギ神話】死者の霊魂を導く〔アポロ、ヘルメス、オルフェウスなどを形容〕

という形容詞として説明されているが、この小説では「死者を冥界に導く付き添い」のように書かれている。話者はとりわけオルフェ(オルフェウス、オルペウス)をプシコポンプの代表と見なしている。冥界から死んだ妻を連れ戻そうとするが、振り向いてはいけない(「鶴の恩返し」の”見てはいけない”)という厳命に従わず、妻を取り返せない。現世と冥界の往復をした死者の魂の付き添い人にして、得も言われぬ音楽を奏でる者、それがオルフェである。原初、音楽とは鳥の鳴き声の模倣であった。鳥はプシコポンプの資質を持ってこの世にいる。(飛ばなければ死ぬ)空中という生と死(此界と冥界)の境界を行き来しながら音楽を奏でる、という話者のリクツなのである。

アメリー・ノトンブという作家もまたしかり。書くこととは飛ぶことである。この作家は書くことによって死者の魂を冥界に導いたことが2度ある、とこの本で語り出すのだ。おそらくこの二つの作品が今日までのこの作家の最高峰なのだ、と言いたいのだろう。ひとつはイエス・キリストの最後の瞬間の喉の渇きを描いた『渇き(Soif)』(2019年、同年ゴンクール賞候補作)、もうひとつは父パトリック・ノトンブ(1936-2020)の病死を悼む伝記フィクション『最初の血(Premier Sang)』(2021年ルノードー賞)。私もこの2作品はほぼ絶賛したので文句はない。おそれおおくもかしこくも(stupeur et tremblements)、イエス・キリストの迫りくる死とその渇きに寄り添い、その魂をしかるべきところにお届けする小説を書いたのだ。こんな小説を書いてしまったら、あとは何も書けなくなるだろう、と思われよう。だが、ノトンブは書き続け、飛び続けるのである。最も身近な死であったはずの父パトリックへの鎮魂、コロナ禍で最後の姿も死に顔にもまみえることができなかったゆえ、その小説は亡き父を自らの手を用いて死化粧を施してやるような趣で描かれていた。対話は夢の中でなされる。このプシコポンプは”口寄せ”でもあった。

それは認めますよ。それはいいですよ。だがしかし、この『プシコポンプ』という小説の後半にあふれかえる小説家アメリー・ノトンブの壮大なる自画自賛は、ちょっとぉ.... 。いかにこの作家が鳥類に近く、飛び、歌い、書き、眠らずに生きているか。地球の環境変動で種の存続を危うくしている鳥類への思いも、警告も、それはそれでいいんだけど。これで160ページはきびしい。ほんとうにきびしい。

Amélie Nothomb "Psychopompe"

Albin Michel刊 2023年8月22日 160ページ 18.90ユーロ

カストール爺の採点:★☆☆☆☆

(↓)2023年8月28日、フランス国営ラジオFrance Interの朝番組で(切れ者ジャーナリスト)レア・サラメを相手に『プシコポンプ』について語るアメリー・ノトンブ

それは認めますよ。それはいいですよ。だがしかし、この『プシコポンプ』という小説の後半にあふれかえる小説家アメリー・ノトンブの壮大なる自画自賛は、ちょっとぉ.... 。いかにこの作家が鳥類に近く、飛び、歌い、書き、眠らずに生きているか。地球の環境変動で種の存続を危うくしている鳥類への思いも、警告も、それはそれでいいんだけど。これで160ページはきびしい。ほんとうにきびしい。

Amélie Nothomb "Psychopompe"

Albin Michel刊 2023年8月22日 160ページ 18.90ユーロ

カストール爺の採点:★☆☆☆☆

(↓)2023年8月28日、フランス国営ラジオFrance Interの朝番組で(切れ者ジャーナリスト)レア・サラメを相手に『プシコポンプ』について語るアメリー・ノトンブ

(↓)ローラン・バルデンヌ+ ベルトラン・ブラン「クイ クイ クイ クイ クイ」

0 件のコメント:

コメントを投稿