『テレ・ゴーショ』

"TELE GAUCHO"

2011年フランス映画

監督:ミッシェル・ルクレール

主演:フェリックス・モアッティ、サラ・フォレスティエ、エリック・エルモスニノ、マイウェン、エマニュエル・ベアール

フランス公開:2012年12月12日

1980-81年、フランスでFM電波の自由化を勝ち取るためのラジオ・リーブル(自由ラジオ放送局)の闘いがあったように、1990年代半ばからテレ・リーブル(自由テレビ局)も闘っていたのです。その中に1995年からパリ20区からテレビ放送活動を始めたテレ・ボカル Télé Bocal(金魚鉢テレビ)という住民運動/オルタナティヴ左翼系のテレ・リーブルがあります。この自由放送局は長年の闘争の末に2008年からTNT(地デジ)の割当をCSA(国家高等放送委員会)から得て、現在イル・ド・フランス(パリ圏)の範囲内で1日に3時間(深夜23時から午前2時)の放送を許可されて活動を続けています。ミッシェル・ルクレール("Le nom des gens" 2010)の3作めの長編映画は、このテレ・ボカルの冒険にインスパイアされたコメディー映画で、「テレ・ゴーショ」(「サヨクテレビ」とでも訳せようか)という名が示すように、頑迷で現場主義で人情主義でパンクで大衆づきあいの中に生きるシロート・ゲリラ・テレビの物語です。

多くの映画愛好者たちにとって、テレビというのは「糞」です。私もずっとそう思っていて、テレビを見すぎる娘に何度「お説教」をしたか数知れません。パリから南に25キロ離れたビュール・シュル・イヴェット(エッソンヌ県)で生まれ育ったヴィクトール(フェリックス・モアッテイ)は、映画小僧でゴダール、トリュフォーに心酔しているが故に、テレビは糞なのです。当然父親と母親はそれを理解しません。映画のことなど忘れてまともな勉強をしろ、という態度です。時は1996年。当時の大統領はジャック・シラク。2期続いた社会党ミッテラン大統領時代がその前の年に終焉し、左翼はレジスタンスの時代に入っています。フランス深部の普通のおばさんであるヴィクトールの母親は、毎朝の楽しみでテレビ花形キャスターであるパトリシア・ガブリエル(エマニュエル・ベアール)のラジオ番組のクイズに、(映画通の息子のおかげで)電話出演で正解を当て、あこがれのパトリシアにパリのテレビスタジオで会えることになります。息子ヴィクトールを連れて意気揚々とパリに向かった母親は、テレビスタジオでスタッフたちに邪険に扱われながらも、映画好きの息子を自慢し、そのスタッフの一人が同郷のビュール・シュル・イヴェットであるという偶然から、息子をフランス最大のテレビ局HT1の見習いのポストを与えてしまいます。

この時からヴィクトールの人生は変わり、パリ20 区バニョレ通りの小さな屋根裏部屋に居を構え、テレビマン見習いの生活に入るわけですが、その前にパリ20区という環境がさらに彼を変えてしまいます。近所のカフェには巨根自慢の元ポルノ男優のバーマンがいて、親切にも映画と撮影カメラのことだったら、ジャン=ルー(エリック・エルモスニノ。そうです。『ゲンズブール・その英雄的生涯』の人です)に相談したらいいと進言。会いに行った先が、 アーチストや住民運動家たちが集団生活をしている元倉庫を不法占拠&改造したヴィラ(小路全体に連なった長屋状の小街区)で、その一角に自由テレビ局「テレ・ゴーショ」があります。その中心人物がヤスミナ(マイウェン。そうです。かの『ポリス』の監督です)とジャン=ルーで、この二人は私的にカップルを構成していますが、思想も性格もかなり異なり(ヤスミナは頑固に政治運動家気質で敵味方の考え方がはっきりしていて、すなわち資本や権力すべて敵であり、非抑圧者および弱い民衆はすべて味方なんですが、ジャン=ルーはやくざな左翼ロマンティスト&ナルシストで、正直なところでは金も名声も嫌いではないのです)は、口論が絶えません。ゴダールに心酔した男ですからヴィクトールはこの環境が嫌いであるわけがなく、すぐに飛び込んで行ってテレ・ゴーショの撮影マンとしてスタッフ入りします。

テレ・ゴーショはありとあらゆるデモの現場に取材をかけ、参加者の声や支援有名人にインタヴューしたり、機動隊の過剰警備をヴィデオにおさめたり、ということをして、社会運動の現場証言の映像を作ります。それは「サン・パピエ」支援だったり、「マル・ロジェ(Mal logé)」(就労者でありながら、社会住宅の不足のため、劣悪で危険な条件の老朽建物や、路上テント生活をしなければならない人々)支援だったりしますが、それと逆の立場の「妊娠中絶反対運動」や極右フロン・ナシオナルのデモにも果敢に取材を敢行し、極右親衛隊によって袋だたきにされる、ということもあります。それを忠実に映像としておさめるのがヴィクトールの最初の修行であり、文字通り「叩き上げ」のように傷だらけになりながら、ヴィクトールは一人前になっていきます。

ところがヴィクトールは大資本テレビ局HT1にも研修生として行かなければならない。海賊テレビ局テレ・ゴーショにしてみれば、テレビの諸悪の象徴にして最大の仇敵であるこの大テレビ局に、ヴィクトールが二股をかけるのは容認しがたいことなのですが...。そしてヴィクトールはその中でその花形キャスターであるパトリシア・ガブリエル(特別出演のエマニュエル・ベアール、なかなかそれらしい)に気に入られるという、危ないストーリーも加わってきます。

映画の大きな軸はヴィクトールとクララ(サラ・フォレスティエ)の恋物語です。葬儀屋の娘(ショーウィンドーの墓銘見本の遺影写真のほとんどが彼女の顔になっている)で、目立つことならすべて好きというクララは、現実とフィクションの境がほとんどない、思い込みと衝動で生きている娘で、ヴィクトールは彼女に「天性の女優」を見いだし、「ゴダールとアンナ・カリーナ」のようなカップルを夢見、クララを愛しながらフィルムにおさめていきます。二人には子供(男児)ができ、名前はトリュフォーのアントワーヌ・ドワネル連作に因んでアントワーヌとつけられます。『ゲンズブール・その英雄的生涯』でのフランス・ギャル役の時もそうだったんですが、このサラ・フォレスティエという女優さん、アタマ悪〜い娘という役どころでは、この人にまさる者はいないんじゃないかしら。この映画の俳優陣で最も体当たり演技で、最も狂気がかっていて、最もキラキラ輝いてますから。

映画はこの恋の微笑ましい進展と、自由テレビ局テレ・ゴーショのハチャメチャな快進撃(建物屋上に私設アンテナを立て、遂に本格的海賊放送を開始します)という幸福の展開を見ますが、映画ですから、それは長続きしません。

商業テレビからの抱き込み工作や、ネタ盗み、また海賊テレビ側からの大テレビ局HT1へのスキャンダル攻撃(パトリシア・ガブリエルとヴィクトールの関係をゴシップ誌に流す)など、結構シリアスなテレビ界の裏側ばらしもあります。

ヴィクトールとクララは破局し、テレ・ゴーショはジャン・ルーとヤスミナの内紛で分裂し、という悲しい終盤が待っていますが、ヴィクトールはそこから巣立ち、映画人として一人立ちしていく、という監督ミッシェル・ルクレール自身の未来を予見させるエンディングです。

その時代から十数年しか経っていないのに、私たちはその時代の空気が今よりもずっと自由でクリエイティヴだったと思わずにはいられない、いい絵が続きます。おかしげな中高年パンクバンド、きてれつな着ぐるみでダンスする創作童謡バンド、大放送局の電波を乗っ取って海賊番組を流す老アナーキスト電波技師、生ポルノ実況放送をどんな状況になっても続けてしまう元ポルノ俳優、何の脈絡もなくラクダを登場させたり、CSA(国家高等放送委員会)の会長室に陳列してあるコンテンポラリー彫刻を破壊してしまう謎の男... こういう不条理に笑わされてしまうシーン、かなりあります。

カフェの勘定が通貨フランで言われるのを聞いて、え?そんな昔なのか、と思ってしまいました。このサヨク・ノスタルジーは甘美なものであったりもしますが、お立ち会い、20世紀はもうずっとずっと前に終わってしまったのです。

(『テレ・ゴーショ』予告編↓)

2012年12月17日月曜日

2012年12月9日日曜日

フランソワーズ・アルディ『狂気の愛』(アルバム)

Françoise Hardy "L'Amour Fou"

フランソワーズ・アルディ『狂気の愛』

FHのファーストアルバムからちょうど50年目に発表された27枚目のアルバムです。同時に発表された小説『狂気の愛』に関しては長々とここに書いたので参照してください。

”Un album qui me ressemble plus que les autres (他のどのアルバムよりも私に良く似たアルバム)"とアーチストは言います。10曲37分という短くも凝縮されたアルバムはゆっくりしたテンポのバラード曲ばかりで、ピアノとストリングスがサウンドの要になっていて、いつもに増してメランコリックな雰囲気で統一されています。同名の小説と符合する点はアルバムの中に鏤められていて、歌詞の中に"amour fou"という言葉が混じった曲は2曲あり、全体に現れるテーマは愛と死です。愛と死 - もう最晩年の作品のような趣きすら感じます。

オリジナル曲でないものが1曲。ベルトラン・ピエール(ex パウ・ワウ)が19世紀の文豪ヴィクトール・ユゴーの詩「あなたが私に何も言うことがないのなら(SI vous n'avez rien à me dire)」に曲をつけて2010年に発表した同名の曲 のカヴァー。「あなたが私に何も言うことがないのなら、どうしてあなたは私のもとに来たのですか?」と始まるこの詩は、無言のうちにある交感や情動を喚起するものですが、FHはなんとその詩の通りに歌っていないのです。聞いてびっくりなのですが、ブックレットについている歌詞(つまりユゴーの原詩)とところどころ違ったFHの歌詞が挿入されています。一種の「本歌取り」です。原詩の含意と一致していないのかもしれませんが、FHがそう歌うと、無情と有情の交感が深々と...と聞こえてしまうからさすがです。

アルディ詞でないものがもう1曲あって、ジュリアン・ドレ (2010年にシルヴィー・バルタンの前座で来日)作詞作曲の「ノルマンディア」。これは2010年公開の映画『ホリデイ』(ギヨーム・ニクルー監督)のサウンドトラックとして書かれたメロディーをベースにしてドレが改めて作詞作曲したもの。フランスで最もロマンティックでセンチメンタルな海岸線のあるノルマンディー(リファレンス:マルセル・プルースト『失われた時を求めて』)に寄せて歌う、若く破壊的な失恋の(三連符もの)バラードですが、「愛と死」が歌詞に入ると自然にFH節になってしまうから不思議です。

ドレだけでなく、作曲者陣は若い世代が多く、チエリー・ストルムレール(4曲)、カロジェロ、フランソワ・モーラン(ステージ名"FM")、ブノワ・カレ(リリ・キューブ)などがコンポーザーとなっています。

FHは自分が歌う曲の場合、詞を書いてから曲をつけてもらうというプロセスはありません。必ず先にメロディーを送ってもらって、そのメロディーに合った詞を書きます。アルバム冒頭曲であり、アルバムタイトル曲でもある "L'Amour Fou"(狂気の愛)は、チエリー・ストルムレールから届いたメロディーを聞いた瞬間にFHが「19世紀的」なものをビビビっと感じたのだそうです。そのインスピレーションが貴族的な狂気の愛を詞にしています:夜中に伯爵夫人に使いが走る。自殺か決闘かは知らないが、傷ついて死に瀕している殿下が、死の前に一目伯爵夫人に会いたいと。急いで馬車に乗って殿下の最後の願いを叶えて欲しいと。あなたの夫の伯爵は眠っているから、構わず行きなさい...。

時代がかった叶わぬ恋愛、狂気の愛、死に至る恋、これをFHとストルムレールは2分29秒で表現しているんですね。この第一曲めから、私たちは小説とディメンションの異なる「狂気の愛」の世界に入っていくわけです。

ブノワ・カレが作曲した「地獄と天国(L'enfer et le paradis)」には、小説と同じような、一生待つ女(あるいは一生待たされる女)が登場します。

前作"La Pluie Sans Parapluie" でも素晴らしい曲を書いていたカロジェロが、今度のアルバムでも最も美しい曲を書いています。そのクラシカルで流麗なロマンス曲「なぜにあなたなの?(Pourquoi vous ?)」(↓にクリップ貼りつけました)は、こんな歌詞です(全編訳しました):

<<< トラックリスト >>>

1. L'Amour fou

2. Les Fous de Bassan

3. Mal au coeur

4. Si vous n'avez rien à me dire

5. Normandia

6. Piano Bar

7. Pourquoi vous ?

8. Soie et fourrures

9. L'enfer et le paradis

10. Rendez-vous dans une autre vie

FRANCOISE HARDY "L'AMOUR FOU"

CD EMI FRANCE 9727872

フランスでのリリース:2012年11月5日

(↓)"Pourquoi vous ?" オフィシャルPV

フランソワーズ・アルディ『狂気の愛』

FHのファーストアルバムからちょうど50年目に発表された27枚目のアルバムです。同時に発表された小説『狂気の愛』に関しては長々とここに書いたので参照してください。

”Un album qui me ressemble plus que les autres (他のどのアルバムよりも私に良く似たアルバム)"とアーチストは言います。10曲37分という短くも凝縮されたアルバムはゆっくりしたテンポのバラード曲ばかりで、ピアノとストリングスがサウンドの要になっていて、いつもに増してメランコリックな雰囲気で統一されています。同名の小説と符合する点はアルバムの中に鏤められていて、歌詞の中に"amour fou"という言葉が混じった曲は2曲あり、全体に現れるテーマは愛と死です。愛と死 - もう最晩年の作品のような趣きすら感じます。

オリジナル曲でないものが1曲。ベルトラン・ピエール(ex パウ・ワウ)が19世紀の文豪ヴィクトール・ユゴーの詩「あなたが私に何も言うことがないのなら(SI vous n'avez rien à me dire)」に曲をつけて2010年に発表した同名の曲 のカヴァー。「あなたが私に何も言うことがないのなら、どうしてあなたは私のもとに来たのですか?」と始まるこの詩は、無言のうちにある交感や情動を喚起するものですが、FHはなんとその詩の通りに歌っていないのです。聞いてびっくりなのですが、ブックレットについている歌詞(つまりユゴーの原詩)とところどころ違ったFHの歌詞が挿入されています。一種の「本歌取り」です。原詩の含意と一致していないのかもしれませんが、FHがそう歌うと、無情と有情の交感が深々と...と聞こえてしまうからさすがです。

アルディ詞でないものがもう1曲あって、ジュリアン・ドレ (2010年にシルヴィー・バルタンの前座で来日)作詞作曲の「ノルマンディア」。これは2010年公開の映画『ホリデイ』(ギヨーム・ニクルー監督)のサウンドトラックとして書かれたメロディーをベースにしてドレが改めて作詞作曲したもの。フランスで最もロマンティックでセンチメンタルな海岸線のあるノルマンディー(リファレンス:マルセル・プルースト『失われた時を求めて』)に寄せて歌う、若く破壊的な失恋の(三連符もの)バラードですが、「愛と死」が歌詞に入ると自然にFH節になってしまうから不思議です。

ドレだけでなく、作曲者陣は若い世代が多く、チエリー・ストルムレール(4曲)、カロジェロ、フランソワ・モーラン(ステージ名"FM")、ブノワ・カレ(リリ・キューブ)などがコンポーザーとなっています。

FHは自分が歌う曲の場合、詞を書いてから曲をつけてもらうというプロセスはありません。必ず先にメロディーを送ってもらって、そのメロディーに合った詞を書きます。アルバム冒頭曲であり、アルバムタイトル曲でもある "L'Amour Fou"(狂気の愛)は、チエリー・ストルムレールから届いたメロディーを聞いた瞬間にFHが「19世紀的」なものをビビビっと感じたのだそうです。そのインスピレーションが貴族的な狂気の愛を詞にしています:夜中に伯爵夫人に使いが走る。自殺か決闘かは知らないが、傷ついて死に瀕している殿下が、死の前に一目伯爵夫人に会いたいと。急いで馬車に乗って殿下の最後の願いを叶えて欲しいと。あなたの夫の伯爵は眠っているから、構わず行きなさい...。

時代がかった叶わぬ恋愛、狂気の愛、死に至る恋、これをFHとストルムレールは2分29秒で表現しているんですね。この第一曲めから、私たちは小説とディメンションの異なる「狂気の愛」の世界に入っていくわけです。

ブノワ・カレが作曲した「地獄と天国(L'enfer et le paradis)」には、小説と同じような、一生待つ女(あるいは一生待たされる女)が登場します。

生涯ずっと私のジレンマとあなたの不在の静寂の中生涯ずっと小さな死と再生を繰り返すでもそれは天国だった地獄でもあった地獄と天国私は夜それを夢見ているの(”L’enfer et le paradis”)

前作"La Pluie Sans Parapluie" でも素晴らしい曲を書いていたカロジェロが、今度のアルバムでも最も美しい曲を書いています。そのクラシカルで流麗なロマンス曲「なぜにあなたなの?(Pourquoi vous ?)」(↓にクリップ貼りつけました)は、こんな歌詞です(全編訳しました):

私はあなたの何を愛しているのかわからないこの曲だけでも、これはFH最良のアルバムではないですか。 狂気の愛を生きた女性の最晩年の独白のように聞こえますでしょう。この方が小説よりもずっとずっとフランソワーズ・アルディなのですよ。

それはあなたのすべてなのかしら

私の思いは曖昧になっていき

もう限界

なぜにあなたなの?

そしてこの目眩は一挙に

私のすべてをとらえてしまう

それはどこからやってくるの?

私から? それとも

あなたから?

私はまさにあらゆるものの

ずっと下にいるように感じていて

もう立っていることもできない

地下坑にたまった毒ガスは

きっと爆発してしまうわね

私に銃口をつきつける必要はないわ

私はすべてを言うわ

狂った恋の後味のような

タブー

ほんの小さな秘密のほんの小さなかけらも

私から引きはがそうとしないで

ヴェールをはぐことは

遠くから近くから私たちを結びつけているすべてのことを

ダメにしてしまうかもしれないから

私があなたに注ぐ視線をぼかしてしまう

曖昧さのぎりぎりのところまでは

私は絶対に至らないつもりよ

でもそうなってしまっても

たいしたことじゃないわ

私たちふたりのうちのひとりが

頬を差し出してくれるなんてことが

あるかしら?

もしもそれがあなたなら

私はすべてを赦すわ

あなたは決して決してここに留まってくれない

私のすべての秘密のうちで最も焼けつくように熱いもの

私たちは決して決してにここに留まることはない

お互いに遠く離れていて、それなのにとても近いのに...

("Pourquoi vous ?")

<<< トラックリスト >>>

1. L'Amour fou

2. Les Fous de Bassan

3. Mal au coeur

4. Si vous n'avez rien à me dire

5. Normandia

6. Piano Bar

7. Pourquoi vous ?

8. Soie et fourrures

9. L'enfer et le paradis

10. Rendez-vous dans une autre vie

FRANCOISE HARDY "L'AMOUR FOU"

CD EMI FRANCE 9727872

フランスでのリリース:2012年11月5日

(↓)"Pourquoi vous ?" オフィシャルPV

(↓)”Rendez-vous dans une autre vie"オフィシャルPV

2012年12月3日月曜日

フランソワーズ・アルディ『狂気の愛』(小説)

Françoise Hardy "L'Amour fou"

フランソワーズ・アルディ『狂気の愛』

フランソワーズ・アルディ(1944 - )が書いた最初の小説です。出版社であるアルバン・ミッシェル社は表紙にこれを「ロマン(roman)」と銘打って定義しているようですが、発表後のさまざまなインタヴューで自分では「レシ(récit)」と言っています。ロマンとレシがどう違うのか。それは簡単に言うと、レシ(物語)は筋や人物や背景に様式や抑揚や装飾や意匠を凝らさない、単線的な語り物ということです。筋の上昇や下降にわくわくすることのない、なにかドキュメンタリーを思わせるシンプルでストレートなものです。ですから、テレビのニュース番組でも、事件などを時間軸で簡潔に映像で説明することも「レシ」と呼んでいます。

"L'Amour fou"と題された作品は、フランスではシュールレアリスムの開祖アンドレ・ブルトン(1896-1966)の散文集"L'Amour fou"(1937年刊)と、仏ヌーヴェル・ヴァーグ派の映画作家ジャック・リヴェット(1928 - )の監督作品"L'Amour fou"(1969年公開)という2つのリファレンスがあります。どちらも日本語訳では『狂気の愛』となっています。その関連で、私は仮にこのアルディの小説を『狂気の愛』と和訳しました。しかし、フランソワーズ・アルディはブルトン本も読んでいなければ、リヴェット映画も観ていない、と断言しています。

この本の内容に最も即した和訳があるとすれば、「狂った恋」でしょうか。常軌を逸して自己破壊的な恋愛のことです。恋に狂気、これは往々にしてつきもののようなもので、愛することは情動を正常な状態にしておかないものでしょう。「狂った恋」に対して「狂わない恋」や「正常な恋」のようなものがありえましょうか? そういう意味で、フランソワーズ・アルディはインタヴューで"amour fou"というのはある種のプレオナスム(重複表現)であると言っています。そもそもにおいて恋は狂ったものなのですから。

本の裏表紙に著者は3行でその「狂った恋」とは何かをこう定義しています。

この小説は非常に読みづらいです。それは著者が「私小説」と読まれることを拒否する意図によるものかもしれません。たとえそれが「vécu (生きられた体験)」をベースにしようがしまいが、人物・時代・場所・背景を描写しないようにしているのです。登場する人間がどんな人物で、歳がどれくらいで、何を職業としていて、いつの時代に生きていて、どこにいるのかを一切明らかにしない。クリスティーヌ・アンゴがずっとその小説のすべてを実名で書いていることの対極のようです。それは「有名人」がプライバシーを守ろうとして最大の厚さの防御幕を張り巡らせていることとも取れます。また有名人がそれを破るとただの暴露本に堕してしまいます。フランソワーズ・アルディにはこの「レシ」をリテラチュール(文学・文芸)として成立させたいという衒いもあったかもしれません。しかしこの読みにくさは尋常ではありません。付帯状況への説明を極端に排して、観念語による心理描写ばかりが延々と続くからです。

その中で読み取れるストーリーはこんな感じです。ヒロインは名前を持たず、三人称単数の"Elle"(彼女)で書かれます。 この女は外面的な美しさをたたえた男"X."を一目見た時から、ただならぬエモーションに襲われ、その思いを抑えきれず、あらゆる不安を抱えながらもある日手紙を男に書送ります。あにはからんや返事はすぐに返ってきます。二人は出会い、逢瀬を重ね、遂には愛の言葉すら交わしあうようになります。お互いのことなどほとんど何も知らないのに、女の方が確信的に男を愛してしまっていて、男の方もその時は女と同じような愛の言葉を言うのです。小説の中で女が最も幸せだったのは、この最初の30ページ足らずの部分でしかありません。

30ページめで、女はX.に問います「あなたにとって私は何?」するとX.はこう答えるのです「Une maitresse」。往々にして仏和辞書はこれに「情婦」という訳語を与えていますが、「恋人」も可能ですし、平成語では「セフレ」も可能でしょう。問題はmaitresseよりも、その前の不定冠詞の「une」なのです。"La maitresse"(特定的恋人)あるいは"ma maitresse"(僕の恋人)ではなく、"une maitresse"(ひとりの恋人)なのです。女にとってはX.は"amour"、それも"mon amour"であるのに対して、X.にとって女は「ひとりの情婦」なのです。女は著しく傷つけられますが、こんな傷つけられ方は序の口で、 小説はあらゆる仕打ちに耐え忍びながら、その過剰にあふれていく恋慕の情に抗しがたく、どんな傷を受けても後ろに引こうとしない女の魂の独白(終部45ページは、話者が「私 je」に代わって、文字通りのモノローグになります)になっていきます。

男は住所不定です。「当分そこにいるから 」と教えられた住所に女は手紙を書きます。ところがその場所にいるのかどうかもわからない。電話連絡は男からしか取れない。だから男に連絡する気がなければ、女にとって男は「失踪」状態になってしまう。男はそういう失踪と再登場を繰り返して、消えては女を傷つけ悲しませ、またしばらくたつと現れて束の間の仲直りをし(ヨリを戻し)ては、女の心を再びわしづかみにして、そしてまた蒸発するのです。

この携帯電話もインターネットもなかった時代(のように書かれている)、コミュニケーションは手紙と電話のみなのですが、男が仕事をパソコンを叩いてしているシーンがあり、そこから読者はこの時代は80年代から90年代にかけてのことだろうと想像することができます。このことから私自身はまた違うことも想像しているのですが、それはもうちょっと下で書きます。

さて、この男X.は最初は女の愛を受け入れて、自分も愛の言葉まで言っていたのに、態度が変わっていきます。それは「僕はきみから愛されるに値しない」とか「僕はきみの水準(高み)に達していない」とかそういう理由での拒否で、 ここに実在の人物フランソワーズ・アルディを投射すると、なんとなくわかります。超有名人にして国際的スーパースターですから。小説はこの単純な図式をできるだけ避けようとしているのはわかるのですが、どうしてもこの男女間がフェアー=対等でないように読者が読んでしまうのは「著者名」のせいです。サガン、デュラス、ノトンブ、アンゴといった著者名だったらこうはならないでしょう。

X.はまず彼女との関係の修正を提案します。"maitresse"ではなく"amie"になってくれ、と。 肉体的な接触を保ちながら、恋の相手ではなく、友だちで相談相手であるような女になってくれ、と。グレードを一段階下げろ、と。女は著しく傷つきながらもそれを飲み、「私は彼を愛している/彼は私を愛していない」の関係に入って行きます。

次いで、彼はその「友だち」たる彼女に爆弾告白をします。「僕には愛する女がいて、生活を共にしている」。その女とはX.がヒロインと出会う前からの関係で、くっついたり離れたりを繰り返していますが、どうやらX.にとっての"la femme de la vie"(生涯の女)であるらしいのです。この箇所の作者のこの「第三の女」の描写が、露骨な悪意と敵意が丸出しで、性悪で、扇情的で、戦略家で、男癖が悪く、どんな手を使ってでも遊び相手の男を落とすことで評判をとっているような女として登場します。つまりヒロインにしてみれば、X.に生活を共にしている恋人がいると聞かされたショックの上、よりによってなんでこんな女と、というダブルショックがあったわけです。

X.と第三の女もまたうまく行ったり行かなかったりを繰り返しています。ヒロインはそこでX.の不幸を喜ぶ側に立てないのです。彼女は「友だちで相談相手」で、X.の不幸は慰め、癒してやる、という立場を取るのです。

さらにショックなことに、X.は第三の女との関係で生じるフラストレーションを癒すために、売春婦に一時の快楽を求めるようになるのです。なぜ「私」ではないのか、激しい屈辱感がヒロインを打ちのめします。

このようにX.は第三の女と不安定ながら関係を維持して、数ヶ月間ヒロインと全く連絡を経ったあとで、忽然と「女とは別れた」とある日ヒロインに電話してきたりします。ヒロインはそうなるとこれまでのいきさつを全部ご破算にして、会いに行かざるをえなくなってしまうのです。

何度も繰り返される、蒸発&再登場のドラマの中で、再会して手を触れ、体を触れ合い、X.の胸にヒロインが顔を埋めていくと、やはり彼女は何もかも忘れて溶解してしまうのです。狂ってますけど、恋って、そんなもんでしょう、と、このシーンだけは、この読みづらくも情念へりくつだらけの小説で、問答無用で納得させられます。どうしようもなく悲しい。私たちは熔けてしまうんですよ。あなた熔けたことありませんか?

小説で頻繁に登場する言葉のひとつが "ambivalent"(アンビヴァラン)という形容詞です。両義的、両価的、対立する二つの価値が共存・併存する、といった意味です。この男は極端に優しかったかと思うと、数分後には極端に冷たくなっている。正直に感情を吐露したかと思うと、平気でうそをつく。強がりを言いながら、自分のことを最低の人間と卑下しもする。サディストであり同時にマゾヒストでもある。どんなことをされても、どんな仕打ちを受けても、ヒロインはX.をこわれもののように思い続けていて、このこわれものは愛して、守ってあげなければならない、と。その代わりに自分はどんどん地獄に落ちていくのです。歌の文句で言うならば(フランソワーズ・アルディがカヴァーしたブラッサンス曲。詩はルイ・アラゴン)「幸せな愛などない Il n'y a pas d'amour heureux」とヒロインは最初からわかっているわけです。この愛において幸せになることなど目的でも問題でもない。だからこのヒロインはこの不幸な愛とずっと生きられるのです。

P134で、遂にヒロインは「訣別の手紙」をしたため、X.と二度と会わないと心に決めます。

そしてそれに続く第8章(p137〜)から終りの第10章まで、45ページにわたる、第一人称「私 je」で書かれる壮大なる「訣別の手紙」になります。この中である「世界の果てへの旅」のことが描かれています。「私」は飛行機嫌い、特に長距離便恐怖症を理由にX.の同行を求めます。 そして「私」とX.にはこの旅行中、1メートル以内の距離に絶対近づかないという契約を結びます。送り迎えのリムジン、滞在地でのホテルは別々の二部屋。深夜のテレビには古いアメリカ映画が彼らにまったく理解不能な言語で吹き替えられて放映されている.... 非常に個人的なことですが、私はこれがフランソワーズ・アルディの1991年4月の東京行きの旅行だった、と思わずにはいられないのです。もしも私の勘が当たっているとしたら、私は1991年4月28日の夜、フランソワーズ・アルディとX.と3人で夕食を共にしていた、ということになるのです...。

8章から10章は「訣別の手紙」と言いながら、実は回想を伴うよりダイレクトな恨み節になっています。なぜならそれは「tuあなた」に向けて書かれているのですから。どんなに愛しても、どんなに思いを焦がしても、遂に「私」を愛することのない男。「私」からすべてを奪い取っても、何も与えない男。美しく、気高く、うぬぼれ高く、炎のように熱かったり氷のように冷たかったりする男。「私」はどんなに長く恨み言を書き綴っても、どんなに「訣別」だと言ってみたところで、「私」は愛し続けてしまっている。"Adieu"と言い切れない。再び歌の文句で言うならば、これは文字通りの意味で "Comment te dire adieu ?"(どうやってアデューと言えばいいの?) という断腸の叫びでもあるのです。

小説としてはどうなのでしょうか。前著である自伝本"Le désespoir des singes et autres bagatelles"(2008年)は45万部を売るベストセラーになりました。この小説に関してはそういうベストセラーはまず期待できません。フランソワーズ自身もフランス2の番組"On n'est pas couché"(2012年11月10日)で、この小説はgrand public (グラン・ピュブリック、大多数の大衆)向けではない、と言っています。インターネットで探しただけですが、この小説の書評は非常に少なく、文芸誌や一般誌ではほぼ皆無です。

(↑と書いたところで、下に貼付けたフランス3のニュースのYouTubeを見たら、現在文学カテゴリーではパトリック・モディアノとフィリップ・ロスと並ぶベストセラーだそうです。お見それしました。)

さまざまなインタヴューでフランソワーズ・アルディが言っているのは、この小説は過去に書かれたもので、何年も引き出しの中に眠っていた、ということ。私小説として読まれるのは構わないが、X.は公に知られているアルディの伴侶(最初は写真家のジャン=マリー・ペリエ、次に歌手のジャック・デュトロン)のことではなく、彼女がそれまでに巡り会った男性たち数人のモンタージュである、とも言っています。

私は芸能ジャーナリストではないので、そのX.を特定できるものは何も持っていません。だから、このようなところに書いていいものだろうか、とも思うのですが...。

アラン・ルブラノは2011年5月28日に、心臓病のため47歳で亡くなりました。サウンド・エンジニア上がりで、作詞作曲編曲&歌手でした。フランソワーズ・アルディのアルバム"Décalages"(邦題『デカラージュ』、1988年)の時に録音スタジオの助手をしていたところ(当時24歳)を、アルディが「発見」。ルブラノが作詞作曲をするというので、アルディがバックアップして、当時彼女が所属していたフラレナッシュ・レーベルと契約。その後もアルディの(前作"La Pluie Sans Parapluie" 2010年まで)全アルバムに、作詞作曲編曲で参加していて、特に22枚めのアルバム "Le Danger"(1996年)ではロドルフ・ビュルジェと共にプロデューサーとして名を連ねていました。ところがこの"Le Danger"が、大胆にも暗めのロックアルバムであったために、セールスは全くふるわず、出せばミリオンセラーだったアルディのディスコグラフィー上、初の「呪われたアルバム」となったのです。また音楽アーチストとしてのルブラノも全く芽が出ず、作る曲もアルディ以外のアーチストには全く取り上げられませんでした。人がもしもこのアーチストを記憶しているとすれば、フランソワーズ・アルディとのデュエット曲"Si ça fait mal" (1991年)だけでしょう。その1991年の4月末に、フランソワーズ・アルディは伊勢丹主催のトークショーのために東京に飛んでいて、一般の人たちからは隠れるようにアラン・ルブラノが同行していました。詳しい事情は言えませんが、私はその時たまたま東京にいて、オーガナイザーからの紹介で2度の夕食を共にして、そのうちの一夜(4月28日)は、フランソワーズとアランと私の3人だけだったのです。

フランソワーズとアランには20年の年齢差がありました。昨年亡くなったルブラノには妻(あるいは伴侶)とひとりの娘がいました。私はここで何かを言おうとしているのではありません。狂気の愛が、私のそばを通りすぎていったような気にさせる文章(アルディの小説)を読んだということにすぎません。

(↓ TV5で『狂気の愛』アルバムと小説を語るフランソワーズ・アルディ)

フランソワーズ・アルディ『狂気の愛』

フランソワーズ・アルディ(1944 - )が書いた最初の小説です。出版社であるアルバン・ミッシェル社は表紙にこれを「ロマン(roman)」と銘打って定義しているようですが、発表後のさまざまなインタヴューで自分では「レシ(récit)」と言っています。ロマンとレシがどう違うのか。それは簡単に言うと、レシ(物語)は筋や人物や背景に様式や抑揚や装飾や意匠を凝らさない、単線的な語り物ということです。筋の上昇や下降にわくわくすることのない、なにかドキュメンタリーを思わせるシンプルでストレートなものです。ですから、テレビのニュース番組でも、事件などを時間軸で簡潔に映像で説明することも「レシ」と呼んでいます。

"L'Amour fou"と題された作品は、フランスではシュールレアリスムの開祖アンドレ・ブルトン(1896-1966)の散文集"L'Amour fou"(1937年刊)と、仏ヌーヴェル・ヴァーグ派の映画作家ジャック・リヴェット(1928 - )の監督作品"L'Amour fou"(1969年公開)という2つのリファレンスがあります。どちらも日本語訳では『狂気の愛』となっています。その関連で、私は仮にこのアルディの小説を『狂気の愛』と和訳しました。しかし、フランソワーズ・アルディはブルトン本も読んでいなければ、リヴェット映画も観ていない、と断言しています。

この本の内容に最も即した和訳があるとすれば、「狂った恋」でしょうか。常軌を逸して自己破壊的な恋愛のことです。恋に狂気、これは往々にしてつきもののようなもので、愛することは情動を正常な状態にしておかないものでしょう。「狂った恋」に対して「狂わない恋」や「正常な恋」のようなものがありえましょうか? そういう意味で、フランソワーズ・アルディはインタヴューで"amour fou"というのはある種のプレオナスム(重複表現)であると言っています。そもそもにおいて恋は狂ったものなのですから。

本の裏表紙に著者は3行でその「狂った恋」とは何かをこう定義しています。

狂った恋、それはあなたを充たすものはそれしかないと信じ込ませながら、あなた自身からすべてを奪いとるもの。ぶわぁ〜っ!有島武郎(惜しみなく愛は奪う)ですな、こりゃ。

この小説は非常に読みづらいです。それは著者が「私小説」と読まれることを拒否する意図によるものかもしれません。たとえそれが「vécu (生きられた体験)」をベースにしようがしまいが、人物・時代・場所・背景を描写しないようにしているのです。登場する人間がどんな人物で、歳がどれくらいで、何を職業としていて、いつの時代に生きていて、どこにいるのかを一切明らかにしない。クリスティーヌ・アンゴがずっとその小説のすべてを実名で書いていることの対極のようです。それは「有名人」がプライバシーを守ろうとして最大の厚さの防御幕を張り巡らせていることとも取れます。また有名人がそれを破るとただの暴露本に堕してしまいます。フランソワーズ・アルディにはこの「レシ」をリテラチュール(文学・文芸)として成立させたいという衒いもあったかもしれません。しかしこの読みにくさは尋常ではありません。付帯状況への説明を極端に排して、観念語による心理描写ばかりが延々と続くからです。

その中で読み取れるストーリーはこんな感じです。ヒロインは名前を持たず、三人称単数の"Elle"(彼女)で書かれます。 この女は外面的な美しさをたたえた男"X."を一目見た時から、ただならぬエモーションに襲われ、その思いを抑えきれず、あらゆる不安を抱えながらもある日手紙を男に書送ります。あにはからんや返事はすぐに返ってきます。二人は出会い、逢瀬を重ね、遂には愛の言葉すら交わしあうようになります。お互いのことなどほとんど何も知らないのに、女の方が確信的に男を愛してしまっていて、男の方もその時は女と同じような愛の言葉を言うのです。小説の中で女が最も幸せだったのは、この最初の30ページ足らずの部分でしかありません。

30ページめで、女はX.に問います「あなたにとって私は何?」するとX.はこう答えるのです「Une maitresse」。往々にして仏和辞書はこれに「情婦」という訳語を与えていますが、「恋人」も可能ですし、平成語では「セフレ」も可能でしょう。問題はmaitresseよりも、その前の不定冠詞の「une」なのです。"La maitresse"(特定的恋人)あるいは"ma maitresse"(僕の恋人)ではなく、"une maitresse"(ひとりの恋人)なのです。女にとってはX.は"amour"、それも"mon amour"であるのに対して、X.にとって女は「ひとりの情婦」なのです。女は著しく傷つけられますが、こんな傷つけられ方は序の口で、 小説はあらゆる仕打ちに耐え忍びながら、その過剰にあふれていく恋慕の情に抗しがたく、どんな傷を受けても後ろに引こうとしない女の魂の独白(終部45ページは、話者が「私 je」に代わって、文字通りのモノローグになります)になっていきます。

男は住所不定です。「当分そこにいるから 」と教えられた住所に女は手紙を書きます。ところがその場所にいるのかどうかもわからない。電話連絡は男からしか取れない。だから男に連絡する気がなければ、女にとって男は「失踪」状態になってしまう。男はそういう失踪と再登場を繰り返して、消えては女を傷つけ悲しませ、またしばらくたつと現れて束の間の仲直りをし(ヨリを戻し)ては、女の心を再びわしづかみにして、そしてまた蒸発するのです。

この携帯電話もインターネットもなかった時代(のように書かれている)、コミュニケーションは手紙と電話のみなのですが、男が仕事をパソコンを叩いてしているシーンがあり、そこから読者はこの時代は80年代から90年代にかけてのことだろうと想像することができます。このことから私自身はまた違うことも想像しているのですが、それはもうちょっと下で書きます。

さて、この男X.は最初は女の愛を受け入れて、自分も愛の言葉まで言っていたのに、態度が変わっていきます。それは「僕はきみから愛されるに値しない」とか「僕はきみの水準(高み)に達していない」とかそういう理由での拒否で、 ここに実在の人物フランソワーズ・アルディを投射すると、なんとなくわかります。超有名人にして国際的スーパースターですから。小説はこの単純な図式をできるだけ避けようとしているのはわかるのですが、どうしてもこの男女間がフェアー=対等でないように読者が読んでしまうのは「著者名」のせいです。サガン、デュラス、ノトンブ、アンゴといった著者名だったらこうはならないでしょう。

X.はまず彼女との関係の修正を提案します。"maitresse"ではなく"amie"になってくれ、と。 肉体的な接触を保ちながら、恋の相手ではなく、友だちで相談相手であるような女になってくれ、と。グレードを一段階下げろ、と。女は著しく傷つきながらもそれを飲み、「私は彼を愛している/彼は私を愛していない」の関係に入って行きます。

次いで、彼はその「友だち」たる彼女に爆弾告白をします。「僕には愛する女がいて、生活を共にしている」。その女とはX.がヒロインと出会う前からの関係で、くっついたり離れたりを繰り返していますが、どうやらX.にとっての"la femme de la vie"(生涯の女)であるらしいのです。この箇所の作者のこの「第三の女」の描写が、露骨な悪意と敵意が丸出しで、性悪で、扇情的で、戦略家で、男癖が悪く、どんな手を使ってでも遊び相手の男を落とすことで評判をとっているような女として登場します。つまりヒロインにしてみれば、X.に生活を共にしている恋人がいると聞かされたショックの上、よりによってなんでこんな女と、というダブルショックがあったわけです。

X.と第三の女もまたうまく行ったり行かなかったりを繰り返しています。ヒロインはそこでX.の不幸を喜ぶ側に立てないのです。彼女は「友だちで相談相手」で、X.の不幸は慰め、癒してやる、という立場を取るのです。

さらにショックなことに、X.は第三の女との関係で生じるフラストレーションを癒すために、売春婦に一時の快楽を求めるようになるのです。なぜ「私」ではないのか、激しい屈辱感がヒロインを打ちのめします。

このようにX.は第三の女と不安定ながら関係を維持して、数ヶ月間ヒロインと全く連絡を経ったあとで、忽然と「女とは別れた」とある日ヒロインに電話してきたりします。ヒロインはそうなるとこれまでのいきさつを全部ご破算にして、会いに行かざるをえなくなってしまうのです。

何度も繰り返される、蒸発&再登場のドラマの中で、再会して手を触れ、体を触れ合い、X.の胸にヒロインが顔を埋めていくと、やはり彼女は何もかも忘れて溶解してしまうのです。狂ってますけど、恋って、そんなもんでしょう、と、このシーンだけは、この読みづらくも情念へりくつだらけの小説で、問答無用で納得させられます。どうしようもなく悲しい。私たちは熔けてしまうんですよ。あなた熔けたことありませんか?

小説で頻繁に登場する言葉のひとつが "ambivalent"(アンビヴァラン)という形容詞です。両義的、両価的、対立する二つの価値が共存・併存する、といった意味です。この男は極端に優しかったかと思うと、数分後には極端に冷たくなっている。正直に感情を吐露したかと思うと、平気でうそをつく。強がりを言いながら、自分のことを最低の人間と卑下しもする。サディストであり同時にマゾヒストでもある。どんなことをされても、どんな仕打ちを受けても、ヒロインはX.をこわれもののように思い続けていて、このこわれものは愛して、守ってあげなければならない、と。その代わりに自分はどんどん地獄に落ちていくのです。歌の文句で言うならば(フランソワーズ・アルディがカヴァーしたブラッサンス曲。詩はルイ・アラゴン)「幸せな愛などない Il n'y a pas d'amour heureux」とヒロインは最初からわかっているわけです。この愛において幸せになることなど目的でも問題でもない。だからこのヒロインはこの不幸な愛とずっと生きられるのです。

P134で、遂にヒロインは「訣別の手紙」をしたため、X.と二度と会わないと心に決めます。

この決定は多くの犠牲を要したが、彼女は病気となり、果てには手術台に上がらなければ治らない状態まで至った。これには代替治療は何の役にも立たなかったのだ。彼女は自分のあらゆる力を注いで、彼の(一人になりたいという)申し出に従うよう努力した、と結論づけた。なぜなら彼女は彼を愛していたし、この先も長く彼を愛してしまうことを恐れていたから。たとえ彼女が彼を二度と生きている間に見ることはないにせよ...。↑この最後の1行はたいへん意味深です。

(Francoise Hardy "L'Amour fou" p.135)

そしてそれに続く第8章(p137〜)から終りの第10章まで、45ページにわたる、第一人称「私 je」で書かれる壮大なる「訣別の手紙」になります。この中である「世界の果てへの旅」のことが描かれています。「私」は飛行機嫌い、特に長距離便恐怖症を理由にX.の同行を求めます。 そして「私」とX.にはこの旅行中、1メートル以内の距離に絶対近づかないという契約を結びます。送り迎えのリムジン、滞在地でのホテルは別々の二部屋。深夜のテレビには古いアメリカ映画が彼らにまったく理解不能な言語で吹き替えられて放映されている.... 非常に個人的なことですが、私はこれがフランソワーズ・アルディの1991年4月の東京行きの旅行だった、と思わずにはいられないのです。もしも私の勘が当たっているとしたら、私は1991年4月28日の夜、フランソワーズ・アルディとX.と3人で夕食を共にしていた、ということになるのです...。

8章から10章は「訣別の手紙」と言いながら、実は回想を伴うよりダイレクトな恨み節になっています。なぜならそれは「tuあなた」に向けて書かれているのですから。どんなに愛しても、どんなに思いを焦がしても、遂に「私」を愛することのない男。「私」からすべてを奪い取っても、何も与えない男。美しく、気高く、うぬぼれ高く、炎のように熱かったり氷のように冷たかったりする男。「私」はどんなに長く恨み言を書き綴っても、どんなに「訣別」だと言ってみたところで、「私」は愛し続けてしまっている。"Adieu"と言い切れない。再び歌の文句で言うならば、これは文字通りの意味で "Comment te dire adieu ?"(どうやってアデューと言えばいいの?) という断腸の叫びでもあるのです。

小説としてはどうなのでしょうか。前著である自伝本"Le désespoir des singes et autres bagatelles"(2008年)は45万部を売るベストセラーになりました。この小説に関してはそういうベストセラーはまず期待できません。フランソワーズ自身もフランス2の番組"On n'est pas couché"(2012年11月10日)で、この小説はgrand public (グラン・ピュブリック、大多数の大衆)向けではない、と言っています。インターネットで探しただけですが、この小説の書評は非常に少なく、文芸誌や一般誌ではほぼ皆無です。

(↑と書いたところで、下に貼付けたフランス3のニュースのYouTubeを見たら、現在文学カテゴリーではパトリック・モディアノとフィリップ・ロスと並ぶベストセラーだそうです。お見それしました。)

さまざまなインタヴューでフランソワーズ・アルディが言っているのは、この小説は過去に書かれたもので、何年も引き出しの中に眠っていた、ということ。私小説として読まれるのは構わないが、X.は公に知られているアルディの伴侶(最初は写真家のジャン=マリー・ペリエ、次に歌手のジャック・デュトロン)のことではなく、彼女がそれまでに巡り会った男性たち数人のモンタージュである、とも言っています。

私は芸能ジャーナリストではないので、そのX.を特定できるものは何も持っていません。だから、このようなところに書いていいものだろうか、とも思うのですが...。

アラン・ルブラノは2011年5月28日に、心臓病のため47歳で亡くなりました。サウンド・エンジニア上がりで、作詞作曲編曲&歌手でした。フランソワーズ・アルディのアルバム"Décalages"(邦題『デカラージュ』、1988年)の時に録音スタジオの助手をしていたところ(当時24歳)を、アルディが「発見」。ルブラノが作詞作曲をするというので、アルディがバックアップして、当時彼女が所属していたフラレナッシュ・レーベルと契約。その後もアルディの(前作"La Pluie Sans Parapluie" 2010年まで)全アルバムに、作詞作曲編曲で参加していて、特に22枚めのアルバム "Le Danger"(1996年)ではロドルフ・ビュルジェと共にプロデューサーとして名を連ねていました。ところがこの"Le Danger"が、大胆にも暗めのロックアルバムであったために、セールスは全くふるわず、出せばミリオンセラーだったアルディのディスコグラフィー上、初の「呪われたアルバム」となったのです。また音楽アーチストとしてのルブラノも全く芽が出ず、作る曲もアルディ以外のアーチストには全く取り上げられませんでした。人がもしもこのアーチストを記憶しているとすれば、フランソワーズ・アルディとのデュエット曲"Si ça fait mal" (1991年)だけでしょう。その1991年の4月末に、フランソワーズ・アルディは伊勢丹主催のトークショーのために東京に飛んでいて、一般の人たちからは隠れるようにアラン・ルブラノが同行していました。詳しい事情は言えませんが、私はその時たまたま東京にいて、オーガナイザーからの紹介で2度の夕食を共にして、そのうちの一夜(4月28日)は、フランソワーズとアランと私の3人だけだったのです。

フランソワーズとアランには20年の年齢差がありました。昨年亡くなったルブラノには妻(あるいは伴侶)とひとりの娘がいました。私はここで何かを言おうとしているのではありません。狂気の愛が、私のそばを通りすぎていったような気にさせる文章(アルディの小説)を読んだということにすぎません。

(↓ TV5で『狂気の愛』アルバムと小説を語るフランソワーズ・アルディ)

PS 1 (2012年12月4日)

P54にこういう一文があります。

Elle aimait pour la vie un marin au long cours et il n'était pas possible qu'après ce qui s'est passé entre eux, il ne revienne pas faire escale un jour du côté de chez elle. (彼女は生涯の相手として遠洋航海の船乗りを愛していた。二人の間で起こったそのことの後でも、彼が彼女の家の近くに二度と寄港しない、ということはありえなかった。=ちょっとひどい訳だけど直訳です)私はここに、たったこれだけですけど、ジャック・デュトロンの姿を見るのです。ヒロインには夫(または伴侶)がいて、(二人の自由さが原因で)別居しているのだけれど、その男は稀に姿をあらわすことはある、ということだと思うのです。

2012年11月16日金曜日

ステファヌ・エッセルとステファン・エシェールの接点

Stephan Eicher "L'Envolée"

ステファン・エシェール『飛翔』

東欧ジプシーの血を引くスイスのアーチスト、ステファン・エシェール(ドイツ語圏スイスの人なので「シュテファン・アイヒャー」とカタカナ表記するべきかもしれませんが、ここではフランスでの呼ばれ方に倣います)の12枚目のアルバムです。 前作『Eldorado(エルドラド)』は5年半前に発表されました。正確には2007年の4月16日にリリースされていて、ニコラ・サルコジが大統領に当選する20日前のことでした。『エルドラド』はそのタイトルのように、ある種オプティミスティックな黄金郷/黄金時代待望の雰囲気に包まれていました。ところがこのアルバムの直後にサルコジが国の指導者になったばかりでなく、サブプライムローン問題に端を発する世界大恐慌が始まってしまいます。

ステファン・エシェールは大きなショックを受けます。エルドラドは存在しない。すべては崩壊してしまった。デモクラシーは機能しなくなり、すべての「民主主義国家」は債権者への返済だけのために国民を動かすようになる。2007年のある晴れた日から、世界の全市民は、その姿の見えない世界金融のために責務者にさせられ、言われのない借金返済のために奴隷のように働かなければならなくなったのです。

ステファン・エシェールはこれを「メルディエ」(merdier 男性名詞《卑》 手がつけられないほどの乱雑、大混乱、泥沼状態)と名付けました。このメルディエに対して、自分が何らかの答が見つけられないうちはアルバムは出せないと自らに課したのです。

ステファン・エシェールはフランスに住むスイス人です。おそらく「フランスで税金を払う唯一のスイス人」だろうと言っています。多くの人たちは忘れているんですが、スイスは直接民主主義の国なんです。投票する、自分の意見をはっきりさせる、というのが権利であり義務でもあるような土地柄なんです。投票箱のことをフランス語で ユルヌ(urne)と言うのですが、元々の意味は骨壺なのです。フランスでの選挙というのは、ユルヌに票(フランス語で ヴォワ voix = 声)を投じることですが、このことは骨壺に声を封じて埋葬してしまう意味にもなりませんか。大統領選挙を例に取れば、フランス人は5年に一度この投票をして、その声を5年間地中に封じ込めてしまう、という風にこのスイス人には見えるのです。

しかし、お立ち会い、ご安心めされい、エシェールは大上段から政治的スローガンを構えて、拳振り上げて歌うようなアルバムは作りません。『L'envolée (飛翔)』は怒りもあれば、哀しみも優しさも、出会いも別れもある、トータルなアルバムです。そのたくさん詰まったアルバムが、12曲34分50秒しかないのです。このことについてはあとで触れましょう。幕開きはこんな歌です:

ピュタ〜ン....。何という第1曲なのでありましょうか。これが祈りのようなステファンのヴォーカルに、木管楽器やピアノやストリングスや聖歌コーラスやギターやらが複雑に絡まって、螺旋階段を昇るようなアンサンブルハーモニーとなって進行するのですよ。

このアルバムはいろんな人が手伝ってます。この曲の共同作曲者となっているマルク・ドーマイユは男女フォーク・デュオ コクーン(Cocoon)の男の方で、各種ギター、キーボード、バックヴォーカル、編曲などで参加。ボルドーのエレクトロ系のアーチスト、(フレッド・)アヴリル(Avril)、この人も共同作曲、編曲、サウンドデザインなどで参加。そして、バシュングやテテなどのアルバムの総仕上げ人として知られるお姐さん、エディット・ファンブエナが、全曲の「ポスト・プロダクション」という仕事をしています。これはエシェールとその一党が、これは絶対に必然的になければならない音だからという音をしこたま、ぎゅうぎゅうに詰めてしまったあと、彼女が泣きの涙で「これはない方がいい」とちょちょっと梳刈りを入れたり、ピンセットで抜いたり、という辛い仕事だったそうです。とにかくサウンド的には、1曲1曲、ミニマルからフルオーケストラものまで、環境デザイン、ヴォイスデザイン、頭が下がるほど緻密に作られています。

それで12曲34分50秒。イントロや間奏も極力排した、凝縮された音楽ばかりです。これはステファン・エシェールで最も短いランタイムのアルバムですが、これもエシェールの批評精神の現れなのです。われわれは今日、音楽を聞く時間がとても短い、ひいてはほとんどないのです。1曲めの「1秒の時間をくれ」というのは詞内容とは関係がなくても、象徴的なタイトルです。音楽家は聞く人たちがいなくなれば生きていけないのです。その聞く人たちの「1秒」を再び音楽家が取り戻すために、エシェールは1秒にどれだけの良質の「音楽」を詰められるのかというチャレンジをしているかのようです。音楽産業の落日、それは音楽家の側にも責任があるのではないか、もっと音楽を念入りに作る努力が必要ではないか、という自戒でもあります(謙虚な人だなぁ)。

さて、マルチリンガルのエシェールは毎回数か国語の曲が並ぶのですが、この新盤はフランス語9曲とスイスアレマン語(スイスのドイツ語)3曲の2カ国語だけです。後者の方は3曲ともチューリヒの作家マルティン・ズーター(『ブリオンの迷宮』など日本でも出版されています)の手になるもの。ブックレットに仏語訳がないので内容を把握できないのが残念。そしてフランス語詞はこれまで作家のフィリップ・ジアン(『ベティー・ブルー』)の独壇場だったのですが、今回は9曲のうち7曲がジアン、1曲が前述のフレッド・アヴリル、そしてもう1曲が(ブレストの乱暴者)クリストフ・ミオセックが書いています。

20年来の親友である作家フィリップ・ジアンが、このアルバムで初めてヴォーカリストとしてエシェールとデュエットしている(10曲め "Elle me dit")、というのもこの新盤の花のひとつです。

また、アメリー・レ・クレヨンの新盤『Jusqu'à la mer (海に至るまで)』と同じように、すばらしいイラストレーション14葉に飾られたブックレットが、このCDをぐっと引き立てています。こういうCDがある限り、人々はCDを買い続けるでしょう。買い続けなければなりません。

<<< トラックリスト >>>

1. Donne-moi une seconde

2. Morge

3. Le sourire

4. Dans ton dos

5. Tous les bars

6. Envolées

7. Du

8. Disparaître

9. La relève

10. Elle me dit (en duo avec Philippe Djian)

11. L'exception

12. Schlaflied

STEPHAN EICHER "L'ENVOLEE"

CD Barclay/Universal 3713826

フランスでのリリース:2012年10月22日

(↓ "Le sourire"のヴィデオ・クリップ)

ステファン・エシェール『飛翔』

東欧ジプシーの血を引くスイスのアーチスト、ステファン・エシェール(ドイツ語圏スイスの人なので「シュテファン・アイヒャー」とカタカナ表記するべきかもしれませんが、ここではフランスでの呼ばれ方に倣います)の12枚目のアルバムです。 前作『Eldorado(エルドラド)』は5年半前に発表されました。正確には2007年の4月16日にリリースされていて、ニコラ・サルコジが大統領に当選する20日前のことでした。『エルドラド』はそのタイトルのように、ある種オプティミスティックな黄金郷/黄金時代待望の雰囲気に包まれていました。ところがこのアルバムの直後にサルコジが国の指導者になったばかりでなく、サブプライムローン問題に端を発する世界大恐慌が始まってしまいます。

ステファン・エシェールは大きなショックを受けます。エルドラドは存在しない。すべては崩壊してしまった。デモクラシーは機能しなくなり、すべての「民主主義国家」は債権者への返済だけのために国民を動かすようになる。2007年のある晴れた日から、世界の全市民は、その姿の見えない世界金融のために責務者にさせられ、言われのない借金返済のために奴隷のように働かなければならなくなったのです。

ステファン・エシェールはこれを「メルディエ」(merdier 男性名詞《卑》 手がつけられないほどの乱雑、大混乱、泥沼状態)と名付けました。このメルディエに対して、自分が何らかの答が見つけられないうちはアルバムは出せないと自らに課したのです。

ステファン・エシェールはフランスに住むスイス人です。おそらく「フランスで税金を払う唯一のスイス人」だろうと言っています。多くの人たちは忘れているんですが、スイスは直接民主主義の国なんです。投票する、自分の意見をはっきりさせる、というのが権利であり義務でもあるような土地柄なんです。投票箱のことをフランス語で ユルヌ(urne)と言うのですが、元々の意味は骨壺なのです。フランスでの選挙というのは、ユルヌに票(フランス語で ヴォワ voix = 声)を投じることですが、このことは骨壺に声を封じて埋葬してしまう意味にもなりませんか。大統領選挙を例に取れば、フランス人は5年に一度この投票をして、その声を5年間地中に封じ込めてしまう、という風にこのスイス人には見えるのです。

しかし、お立ち会い、ご安心めされい、エシェールは大上段から政治的スローガンを構えて、拳振り上げて歌うようなアルバムは作りません。『L'envolée (飛翔)』は怒りもあれば、哀しみも優しさも、出会いも別れもある、トータルなアルバムです。そのたくさん詰まったアルバムが、12曲34分50秒しかないのです。このことについてはあとで触れましょう。幕開きはこんな歌です:

1秒の時間を僕におくれ

まる1ヶ月の時間を僕におくれ

永遠の時間を僕におくれ

すべて僕には都合がいい

光を僕におくれ

影を僕から遠ざけておくれ

おまえの祈りの言葉の中に僕のことを入れておくれ

僕を支えておくれ

僕に大きくなれと言いつけて

僕にここにいろと言いつけて

おまえを僕の腕の中に抱きとめるために

僕は何をしたらいいのか

おまえを欺くようにしむけておくれ

おまえを利用するようにしむけておくれ

僕の中にいるこの愚か者を

ほくそ笑ませておくれ

どの道程を進んでいくべきか?

どの闘いを挑むべきか?

どの誓いをやぶるべきか ?

僕はここにいる

おまえの一言があれば

死ぬことだってできるはず

悪い最後を見ずに生きることなど

できるわけがないのだから

("Donne-moi une seconde")

(詞 :フィリップ・ジアン / 曲:エシェール+マルク・ドーマイユ)

ピュタ〜ン....。何という第1曲なのでありましょうか。これが祈りのようなステファンのヴォーカルに、木管楽器やピアノやストリングスや聖歌コーラスやギターやらが複雑に絡まって、螺旋階段を昇るようなアンサンブルハーモニーとなって進行するのですよ。

このアルバムはいろんな人が手伝ってます。この曲の共同作曲者となっているマルク・ドーマイユは男女フォーク・デュオ コクーン(Cocoon)の男の方で、各種ギター、キーボード、バックヴォーカル、編曲などで参加。ボルドーのエレクトロ系のアーチスト、(フレッド・)アヴリル(Avril)、この人も共同作曲、編曲、サウンドデザインなどで参加。そして、バシュングやテテなどのアルバムの総仕上げ人として知られるお姐さん、エディット・ファンブエナが、全曲の「ポスト・プロダクション」という仕事をしています。これはエシェールとその一党が、これは絶対に必然的になければならない音だからという音をしこたま、ぎゅうぎゅうに詰めてしまったあと、彼女が泣きの涙で「これはない方がいい」とちょちょっと梳刈りを入れたり、ピンセットで抜いたり、という辛い仕事だったそうです。とにかくサウンド的には、1曲1曲、ミニマルからフルオーケストラものまで、環境デザイン、ヴォイスデザイン、頭が下がるほど緻密に作られています。

それで12曲34分50秒。イントロや間奏も極力排した、凝縮された音楽ばかりです。これはステファン・エシェールで最も短いランタイムのアルバムですが、これもエシェールの批評精神の現れなのです。われわれは今日、音楽を聞く時間がとても短い、ひいてはほとんどないのです。1曲めの「1秒の時間をくれ」というのは詞内容とは関係がなくても、象徴的なタイトルです。音楽家は聞く人たちがいなくなれば生きていけないのです。その聞く人たちの「1秒」を再び音楽家が取り戻すために、エシェールは1秒にどれだけの良質の「音楽」を詰められるのかというチャレンジをしているかのようです。音楽産業の落日、それは音楽家の側にも責任があるのではないか、もっと音楽を念入りに作る努力が必要ではないか、という自戒でもあります(謙虚な人だなぁ)。

さて、マルチリンガルのエシェールは毎回数か国語の曲が並ぶのですが、この新盤はフランス語9曲とスイスアレマン語(スイスのドイツ語)3曲の2カ国語だけです。後者の方は3曲ともチューリヒの作家マルティン・ズーター(『ブリオンの迷宮』など日本でも出版されています)の手になるもの。ブックレットに仏語訳がないので内容を把握できないのが残念。そしてフランス語詞はこれまで作家のフィリップ・ジアン(『ベティー・ブルー』)の独壇場だったのですが、今回は9曲のうち7曲がジアン、1曲が前述のフレッド・アヴリル、そしてもう1曲が(ブレストの乱暴者)クリストフ・ミオセックが書いています。

俺は俺の心を解雇し危機の時代の歌です。拳を振り上げているわけではありません。私たちはこういう工場閉鎖や倒産を身近にたくさん見て2012年的日常を生きています。一体何のために、どうして、そしてこれは避けられないことなのか、私たちはそれを問うと、ステファヌ・エッセルの小冊子『憤激せよ』に従って行動しようという気持ちになってきます。しかし、ステファン・エシェールとフィリップ・ジアンのコンビは、ジャン=ジャック・ルソーからステファヌ・エッセルにまで通じる性善説に賛成しないのです。人間の悪を見てしまう。そういうテーマでジアンはこんな詞を書きます:

俺の感情を売却し

俺たちの恐怖を解任し

俺たちの幻想を罷免し

俺たちの武器を捨て

俺の興奮を追い払った

冒険はここで終止符を打つ

いままでずっと俺についてきてくれてありがとう

俺は作業エプロンをはずし

店を見回してみる

明日この店を開くことはまずないだろう

すべては消え去らなければならない(在庫全品処分)

すべては消え去らなければならない

過去の俺のすべて

今あるべきだった俺のすべて

すべては消え去らなければならない

("Disparaître")

(詞:クリストフ・ミオセック / 曲:エシェール+アヴリル)

非情であれ

誰も中に入れるな

言葉に惑わされるな

奴らに絶対にドアを開けるな

奴らの微笑みや言葉は毒を盛られていて

奴らの約束や奴らの夏は

すべて死んだ言葉だ

だが俺だけは例外にしてくれ

("L'exception")

(詞:フィリップ・ジアン / 曲:エシェール+ジアン)

20年来の親友である作家フィリップ・ジアンが、このアルバムで初めてヴォーカリストとしてエシェールとデュエットしている(10曲め "Elle me dit")、というのもこの新盤の花のひとつです。

また、アメリー・レ・クレヨンの新盤『Jusqu'à la mer (海に至るまで)』と同じように、すばらしいイラストレーション14葉に飾られたブックレットが、このCDをぐっと引き立てています。こういうCDがある限り、人々はCDを買い続けるでしょう。買い続けなければなりません。

<<< トラックリスト >>>

1. Donne-moi une seconde

2. Morge

3. Le sourire

4. Dans ton dos

5. Tous les bars

6. Envolées

7. Du

8. Disparaître

9. La relève

10. Elle me dit (en duo avec Philippe Djian)

11. L'exception

12. Schlaflied

STEPHAN EICHER "L'ENVOLEE"

CD Barclay/Universal 3713826

フランスでのリリース:2012年10月22日

(↓ "Le sourire"のヴィデオ・クリップ)

2012年11月14日水曜日

九分九厘のブルックリン

『ヌー・ヨーク』2011年フランス映画

"NOUS YORK" 監督 : ジェラルディーヌ・ナカッシュ&エルヴェ・ミムラン

主演 : レイラ・ベクティ、ジェラルディーヌ・ナカッシュ、ペイエ

フランス公開:2012年11月7日

ジェラルディーヌ・ナカッシュとエルヴェ・ミムランの初の共同監督作品 "TOUT CE QUI BRILLE"(『輝くものはすべて』。2010年3月公開)は、その予想外のヒットのおかげで、レイラ・ベクティという女優をスターダムにのしあげ,ベクティの主演映画はこの2年間で7本にもなりました。特にルーマニア生れの監督ラデュ・ミハイレアニュの映画 "LA SOURCE DES FEMMES"(2011年カンヌ映画祭コンペティション出品作。北アフリカの村の水汲み労働を拒否する女たちのセックス・ストライキを描いた映画)に至っては,フランス映画界は大女優の誕生を見てとり,翌年のセザール賞の最優秀女優賞にノミネートしたのでした(受賞はしませんでしたけど)。とにかく昨今のレイラ・ベクティの輝きはたいへんなものです。

またジェラルディーヌ・ナカッシュの兄,オリヴィエ・ナカッシュは相棒のエリック・トレダノとの4本めの映画 "INTOUCHABLES" (2011年,邦題『最強のふたり』)が地球規模での大ヒットを記録して,ナカッシュ兄妹はフランス映画で最も注目される二人の映画監督となっているのです。

さて前作 "TOUT CE QUI BRILLE"は郊外の二人の娘エリー(ジェラルディーヌ・ナカッシュ)とリラ(レイラ・ベクティ)の友情のストーリーでしたが,私はブログ紹介 の時にこの二人がユダヤ人(エリー)とムスリム(リラ)であることは語りませんでした。ところが,この二人がそれぞれの文化背景をしっかり抱え込んだまま「親友」であるということは,非常に重要なファクターであった,ということがこの新作を見終わってはっきりとわかったのです。

新作映画は前作と同じように対照的な二人の娘,サミア(レイラ・ベクティ)とガブリエル(ジェラルディーヌ・ナカッシュ)の友情と仲違いと和解が重要な軸になっているものの,今回は友情は二人だけではないのです。男3人を加えて5人の「兄弟姉妹同様の」(とシルヴァンは映画内で紹介する)親友のストーリーです。

最初の場面はナンテールです。このパリ西郊外に林立する高層集合住宅(シテ)の前で,3人の30男,ナビル(ナデール・ブーサンデル。マグレブ系移民の子),ミカエル(マニュ・ペイエ。カフェ・オレ色の肌。映画の役では特定されていないものの,マニュ・ペイエはレユニオン島出身),シルヴァン(バチスト・ルカプラン。こいつだけがあまり混じりけのないフランス人か)が,多くの家族&知人友人たちに囲まれてニューヨーク旅行出発の見送りを受けています。たった一週間の旅行なのに,なにか戦中の出征兵士の見送りのような盛大さです。これが郊外の人種も宗教も越えた大家族的でポジティヴな人間関係を過剰に大写しにするものですが,まあ戯画に違いありません。

3人を乗せたエール・フランス機はJFKに着陸し, この郊外男たちはビッグ・アップルに入城し,目に入るものすべてに超オノボリさん的に驚嘆し,3人そろって歓喜の雄叫びを上げるのですが,そのシャウトが「オバマ〜 !!!」というものなのです。この叫びは映画の中で何度も繰り返されます。これがこの映画の「超フレンチー」なトーンをよく現しています。奇しくも(と言うよりもそういう意図的な狙いはあったでしょうが),この映画の封切日11月7日の前日,合衆国大統領選挙はバラク・オバマを再選しています。選挙結果やその前の米国世論調査ではロムニー/オバマが接戦,僅少差の争いと言われていたのに対して,この地フランスでは80%がオバマ支持で,特にフランスの大都市郊外ではその数字は100%近いものだったはずです。そういう郊外フレンチー気質を丸出しにして,3人はビッグ・アップルをオバマ顔写真Tシャツを着て闊歩するのです。万一ロムニーが当選していたとしたら,この映画のユーモア効果の大半は死んでしまうことになったでしょうが,郊外でオバマが既に偶像であるように,われわれフランスに住む市民にとってロムニー当選など絶対にあり得ないことという確信がずっと前からあったのです。その意味でこの「オバマ〜!!!」はア・プリオリに正しいことだったのです。アメリカ人にはわからないでしょうが。この映画に関して第一に誉めることがあるとすれば,この「オバマ〜!!!」でしょう。そして容姿/肌の色の点で最もオバマに近いミカエル(マニュ・ペイエ)が,大統領的にこの映画のキー・パースンであることは映画の最終部でわかるのです。

この3人とコレージュ〜リセを通じて「兄弟姉妹と同様の」親友であるガブリエルとサミアは2年前から(古風な)アメリカン・ドリームを追ってニュー・ヨークで暮らしています。前作同様ジェラルディーヌ・ナカッシュ(ガブリエル)は堅実で苦労症な役どころで,レイラ・ベクティ(サミア)は派手好きでチャンスを掴むためだったら何でもするという勝ち気な役どころです。ガブリエルはユダヤ人老人ホームで介護婦/インストラクター/仏語教師として朝早くから夜遅くまで働き,いつも疲れています。サミアは某映画スターの世話係として,ロケなどで不在中のスターの超高級大マンションを管理したり,スターの代わりにブロマイド写真にサインしてやったり,代償としてスターの弁護士を使ってグリーン・カードを取ってやるからという口車で,スターの手足として動き回るのが「仕事」です。3人はブルックリンでガブリエルと再会し,その足で(不在の)某スターの大マンションに直行し,サミアの盛大な30歳の誕生パーティーに参入します。そこには絵に描いた餅のようなアメリカン・ウェイ・オブ・ライフがあるわけですが,5人は夢のアメリカを祝福し,銭湯のペンキ絵のようなニュー・ヨークを抱きしめるのです。

この5人という関係の微妙さは明白です。2年という不在期間がありながら,ガブリエルとナビルは恋仲であり(ここでもユダヤ人とアラブ人の恋なのです),サミアとシルヴァン(これはマグレブ二世女と白人男との恋と言えましょうか)もそういう仲なのに,ミカエルはフリーな立場にあるのです。映画は進行するにつれて,このミカエルがどんどんリーダーシップを取るようになります。そしてこのお調子者は,滞在中にブルックリン娘デニーズ(ドリー・ヘミングウェイ。そうです,文豪アーネスト・ヘミングウェイの曾孫にして女優マリエル・ヘミングウェイの娘)と恋に落ちてしまいます。このデニーズが大金持ちというのはあとでわかるのですが,”INTOUCHABLES"同様,金持ちであることが映画の解決のカギを握っているという点が,どうもなぁ,と首をかしげたくなる部分でもあります。

ガブリエルが働くユダヤ人老人ホームにも,この3人は溶け込んでいき,レクリエーションで老人たちとボール遊びに興じる非常に美しいシーンがあります。その老人ホームに収容されているマダム・アザン(マルト・ヴィラロンガ)というフランス人女性がいて,ガブリエルをわが子のよう思って,甘え放題わがままし放題の困ったおばあさんです。ガブリエルの疲労の原因の大半はこの女性のせいなのですが,アルジェリア戦争でアルジェから逃れてきたこのユダヤ人女性は3人男のうち,アラブ人のナビルととても親密になります。ナビルが老人ホームのパソコンのグーグル・アースを使って,マダム・アザンが住んでいたアルジェの家の現在の姿を見せてやるという場面はほんと心温まります。マダム・アザンはガブリエルに,こんなところで未来のない老人たちに囲まれて歳取るのをやめて,自分たちの未来を考えよ,と諭します。ナビルと一緒に家庭を作ってみては,と。

一週間のつもりが,夢のブルックリンの人々との交流に魅せられて,滞在を延長してきた3人はいよいよお金が尽きてきます。事件はいろいろ巻き起こり,サミアの雇用主である大スター女優はある日前触れもなくニュー・ヨークに帰ってきて,(スターにはよくある)ドラッグ的錯乱の末に, サミアを解雇してしまいます。またガブリエルの老人ホームでも,マダム・アザンが息を引き取ってしまい,ガブリエルはニュー・ヨークに居残る理由はなくなったと悟ります。住む所も金もなくなった5人は,最後のニュー・ヨークをコニー・アイランド遊園地で楽しみます。大ジェットコースターで彼らは思う存分「オバマ〜!!!」と叫ぶのです。美しい!

ブルックリンの通りの上に電信柱でつながった電線があり,そこに靴ひもでつないだそれぞれの一足のバスケットシューズを投げて,電線にひっかかって線上に残った者が勝ち,という賭けを5人でします。バスケット・シューズをうまく電線に巻き付けられた者が,合衆国大統領になれる,と。そしてそのバスケット・シューズ投げに見事成功するのがミカエルなのです。オバマと同じ褐色の肌をした男です。

そしてそのミカエルが5人分のフランス行きの帰国便チケットを用意するのです(実は富豪の娘である恋人デニーズの金なんですが)。5人の帰国の日,JFK空港に向かうイエロー・キャブに全員の荷物を押し込んだあと,そしてサミア,ガブリエル,ナビル,シルヴァンが乗り込んだあと,なんとミカエルは乗らずニュー・ヨークに居残ることに決めたのです。バスケット・シューズの賭けを信じて,あたかもここに居残って合衆国大統領になることを決めたかのように。 (エンドマーク)

軽〜いコメディーで,しかもニュー・ヨークはどこも絵葉書のように美しい。主人公を5人にした分,それぞれ個々のエピソードが薄っぺらく,ガブリエルとサミアの(高校の優等生と劣等生の口論のような)確執と和解も前作のようなメリハリがなく,男たちは滑稽で馬鹿げていることだけが強調されていて残念。ジェラルディーヌ・ナカッシュに親しい世界なのであろうニュー・ヨークのジューイッシュ社会は,この映画の真の舞台背景のようにさまざまな様態で画面に映し出されます。優しいジューイッシュの人たちばかりです。これをプロパガンダと解する人たちも出てきましょうが,これは確実にアメリカの風景のひとつでしょう。絵空ごとのようでも。

カストール爺の採点 : ★★☆☆☆

(↓『ヌー・ヨーク』 予告編)

"NOUS YORK" 監督 : ジェラルディーヌ・ナカッシュ&エルヴェ・ミムラン

主演 : レイラ・ベクティ、ジェラルディーヌ・ナカッシュ、ペイエ

フランス公開:2012年11月7日

ジェラルディーヌ・ナカッシュとエルヴェ・ミムランの初の共同監督作品 "TOUT CE QUI BRILLE"(『輝くものはすべて』。2010年3月公開)は、その予想外のヒットのおかげで、レイラ・ベクティという女優をスターダムにのしあげ,ベクティの主演映画はこの2年間で7本にもなりました。特にルーマニア生れの監督ラデュ・ミハイレアニュの映画 "LA SOURCE DES FEMMES"(2011年カンヌ映画祭コンペティション出品作。北アフリカの村の水汲み労働を拒否する女たちのセックス・ストライキを描いた映画)に至っては,フランス映画界は大女優の誕生を見てとり,翌年のセザール賞の最優秀女優賞にノミネートしたのでした(受賞はしませんでしたけど)。とにかく昨今のレイラ・ベクティの輝きはたいへんなものです。

またジェラルディーヌ・ナカッシュの兄,オリヴィエ・ナカッシュは相棒のエリック・トレダノとの4本めの映画 "INTOUCHABLES" (2011年,邦題『最強のふたり』)が地球規模での大ヒットを記録して,ナカッシュ兄妹はフランス映画で最も注目される二人の映画監督となっているのです。

さて前作 "TOUT CE QUI BRILLE"は郊外の二人の娘エリー(ジェラルディーヌ・ナカッシュ)とリラ(レイラ・ベクティ)の友情のストーリーでしたが,私はブログ紹介 の時にこの二人がユダヤ人(エリー)とムスリム(リラ)であることは語りませんでした。ところが,この二人がそれぞれの文化背景をしっかり抱え込んだまま「親友」であるということは,非常に重要なファクターであった,ということがこの新作を見終わってはっきりとわかったのです。

新作映画は前作と同じように対照的な二人の娘,サミア(レイラ・ベクティ)とガブリエル(ジェラルディーヌ・ナカッシュ)の友情と仲違いと和解が重要な軸になっているものの,今回は友情は二人だけではないのです。男3人を加えて5人の「兄弟姉妹同様の」(とシルヴァンは映画内で紹介する)親友のストーリーです。

最初の場面はナンテールです。このパリ西郊外に林立する高層集合住宅(シテ)の前で,3人の30男,ナビル(ナデール・ブーサンデル。マグレブ系移民の子),ミカエル(マニュ・ペイエ。カフェ・オレ色の肌。映画の役では特定されていないものの,マニュ・ペイエはレユニオン島出身),シルヴァン(バチスト・ルカプラン。こいつだけがあまり混じりけのないフランス人か)が,多くの家族&知人友人たちに囲まれてニューヨーク旅行出発の見送りを受けています。たった一週間の旅行なのに,なにか戦中の出征兵士の見送りのような盛大さです。これが郊外の人種も宗教も越えた大家族的でポジティヴな人間関係を過剰に大写しにするものですが,まあ戯画に違いありません。

3人を乗せたエール・フランス機はJFKに着陸し, この郊外男たちはビッグ・アップルに入城し,目に入るものすべてに超オノボリさん的に驚嘆し,3人そろって歓喜の雄叫びを上げるのですが,そのシャウトが「オバマ〜 !!!」というものなのです。この叫びは映画の中で何度も繰り返されます。これがこの映画の「超フレンチー」なトーンをよく現しています。奇しくも(と言うよりもそういう意図的な狙いはあったでしょうが),この映画の封切日11月7日の前日,合衆国大統領選挙はバラク・オバマを再選しています。選挙結果やその前の米国世論調査ではロムニー/オバマが接戦,僅少差の争いと言われていたのに対して,この地フランスでは80%がオバマ支持で,特にフランスの大都市郊外ではその数字は100%近いものだったはずです。そういう郊外フレンチー気質を丸出しにして,3人はビッグ・アップルをオバマ顔写真Tシャツを着て闊歩するのです。万一ロムニーが当選していたとしたら,この映画のユーモア効果の大半は死んでしまうことになったでしょうが,郊外でオバマが既に偶像であるように,われわれフランスに住む市民にとってロムニー当選など絶対にあり得ないことという確信がずっと前からあったのです。その意味でこの「オバマ〜!!!」はア・プリオリに正しいことだったのです。アメリカ人にはわからないでしょうが。この映画に関して第一に誉めることがあるとすれば,この「オバマ〜!!!」でしょう。そして容姿/肌の色の点で最もオバマに近いミカエル(マニュ・ペイエ)が,大統領的にこの映画のキー・パースンであることは映画の最終部でわかるのです。

この3人とコレージュ〜リセを通じて「兄弟姉妹と同様の」親友であるガブリエルとサミアは2年前から(古風な)アメリカン・ドリームを追ってニュー・ヨークで暮らしています。前作同様ジェラルディーヌ・ナカッシュ(ガブリエル)は堅実で苦労症な役どころで,レイラ・ベクティ(サミア)は派手好きでチャンスを掴むためだったら何でもするという勝ち気な役どころです。ガブリエルはユダヤ人老人ホームで介護婦/インストラクター/仏語教師として朝早くから夜遅くまで働き,いつも疲れています。サミアは某映画スターの世話係として,ロケなどで不在中のスターの超高級大マンションを管理したり,スターの代わりにブロマイド写真にサインしてやったり,代償としてスターの弁護士を使ってグリーン・カードを取ってやるからという口車で,スターの手足として動き回るのが「仕事」です。3人はブルックリンでガブリエルと再会し,その足で(不在の)某スターの大マンションに直行し,サミアの盛大な30歳の誕生パーティーに参入します。そこには絵に描いた餅のようなアメリカン・ウェイ・オブ・ライフがあるわけですが,5人は夢のアメリカを祝福し,銭湯のペンキ絵のようなニュー・ヨークを抱きしめるのです。

この5人という関係の微妙さは明白です。2年という不在期間がありながら,ガブリエルとナビルは恋仲であり(ここでもユダヤ人とアラブ人の恋なのです),サミアとシルヴァン(これはマグレブ二世女と白人男との恋と言えましょうか)もそういう仲なのに,ミカエルはフリーな立場にあるのです。映画は進行するにつれて,このミカエルがどんどんリーダーシップを取るようになります。そしてこのお調子者は,滞在中にブルックリン娘デニーズ(ドリー・ヘミングウェイ。そうです,文豪アーネスト・ヘミングウェイの曾孫にして女優マリエル・ヘミングウェイの娘)と恋に落ちてしまいます。このデニーズが大金持ちというのはあとでわかるのですが,”INTOUCHABLES"同様,金持ちであることが映画の解決のカギを握っているという点が,どうもなぁ,と首をかしげたくなる部分でもあります。

ガブリエルが働くユダヤ人老人ホームにも,この3人は溶け込んでいき,レクリエーションで老人たちとボール遊びに興じる非常に美しいシーンがあります。その老人ホームに収容されているマダム・アザン(マルト・ヴィラロンガ)というフランス人女性がいて,ガブリエルをわが子のよう思って,甘え放題わがままし放題の困ったおばあさんです。ガブリエルの疲労の原因の大半はこの女性のせいなのですが,アルジェリア戦争でアルジェから逃れてきたこのユダヤ人女性は3人男のうち,アラブ人のナビルととても親密になります。ナビルが老人ホームのパソコンのグーグル・アースを使って,マダム・アザンが住んでいたアルジェの家の現在の姿を見せてやるという場面はほんと心温まります。マダム・アザンはガブリエルに,こんなところで未来のない老人たちに囲まれて歳取るのをやめて,自分たちの未来を考えよ,と諭します。ナビルと一緒に家庭を作ってみては,と。

一週間のつもりが,夢のブルックリンの人々との交流に魅せられて,滞在を延長してきた3人はいよいよお金が尽きてきます。事件はいろいろ巻き起こり,サミアの雇用主である大スター女優はある日前触れもなくニュー・ヨークに帰ってきて,(スターにはよくある)ドラッグ的錯乱の末に, サミアを解雇してしまいます。またガブリエルの老人ホームでも,マダム・アザンが息を引き取ってしまい,ガブリエルはニュー・ヨークに居残る理由はなくなったと悟ります。住む所も金もなくなった5人は,最後のニュー・ヨークをコニー・アイランド遊園地で楽しみます。大ジェットコースターで彼らは思う存分「オバマ〜!!!」と叫ぶのです。美しい!

ブルックリンの通りの上に電信柱でつながった電線があり,そこに靴ひもでつないだそれぞれの一足のバスケットシューズを投げて,電線にひっかかって線上に残った者が勝ち,という賭けを5人でします。バスケット・シューズをうまく電線に巻き付けられた者が,合衆国大統領になれる,と。そしてそのバスケット・シューズ投げに見事成功するのがミカエルなのです。オバマと同じ褐色の肌をした男です。

そしてそのミカエルが5人分のフランス行きの帰国便チケットを用意するのです(実は富豪の娘である恋人デニーズの金なんですが)。5人の帰国の日,JFK空港に向かうイエロー・キャブに全員の荷物を押し込んだあと,そしてサミア,ガブリエル,ナビル,シルヴァンが乗り込んだあと,なんとミカエルは乗らずニュー・ヨークに居残ることに決めたのです。バスケット・シューズの賭けを信じて,あたかもここに居残って合衆国大統領になることを決めたかのように。 (エンドマーク)

軽〜いコメディーで,しかもニュー・ヨークはどこも絵葉書のように美しい。主人公を5人にした分,それぞれ個々のエピソードが薄っぺらく,ガブリエルとサミアの(高校の優等生と劣等生の口論のような)確執と和解も前作のようなメリハリがなく,男たちは滑稽で馬鹿げていることだけが強調されていて残念。ジェラルディーヌ・ナカッシュに親しい世界なのであろうニュー・ヨークのジューイッシュ社会は,この映画の真の舞台背景のようにさまざまな様態で画面に映し出されます。優しいジューイッシュの人たちばかりです。これをプロパガンダと解する人たちも出てきましょうが,これは確実にアメリカの風景のひとつでしょう。絵空ごとのようでも。

カストール爺の採点 : ★★☆☆☆

(↓『ヌー・ヨーク』 予告編)

2012年11月10日土曜日

世界の果てで

プレスク・ウィ『家財を守れ』

Presque Oui "Sauvez Les Meubles"

旧譜と言っても遠い昔のことではありません。録音は2004年、発売は2005年。プレスク・ウィはフランスの北の都リールの2人組でした。男チボー・ドフヴェール(ギター、プリペアド・ギター、ヴォーカル、キーボードその他)とその伴侶の女性マリー=エレーヌ・ピカール(ヴォーカル)。1998年から活動を始めていて、地方のカフェやバーなどで徐々に実力をつけていきますが、その速度はゆるやかで、何度もくじけかけます。それが2003年頃から複数の全国規模のシャンソン・コンクールに優勝したり、著作権協会(SACEM)の賞を獲得したり、その評価で仕事が増えて、アルバムを録音する可能性も出てきて、やっと未来の展望が開けてきます。

プレスク・ウイ(ほとんどウイ)のポジションというのは、男女であり、結婚の届け出に市役所に行っても、市長の前で結婚の宣誓である「ウイ」を言うことができない、ほとんど「ウイ」なのに、なにかのひっかかりで「ウイ」と言えない男女カップル、という世の中にはよくあるパターンの二人です。このアルバムに挿入されている「夢」という短い(18秒)二人のダイアローグのトラック(7)があります。

このジャケットの写真を見てください。洪水がやってきて家が浸水している中で、二人は椅子に座って別々の方向も見ている。そしてアルバムタイトルが『Sauvez Les Meubles (家財を守れ)』とあります。この"Sauver les meubles"というフランス語表現は、こういう洪水や火事の状況で「必要最低限の家財道具だけは持ち出せ」という意味で、転じて、どんな状態になろうが必要最低限の体裁や面目は保て、という喩えになります。つまり、この男女はこういう状態で「愛を救え」と言っているわけではなく、「体裁だけは保て」とお互いに言い聞かせているのですね。可笑しくも悲しい、悲しくも可笑しい、そういう男女ドラマをプレスク・ウイは歌にしていたのです。

チボーとマリー=エレーヌはそういう歌の世界を作りながら、実は本当に愛し合ってこの微妙なユーモアを創造していったんだと思います。ドラマは残酷にも別の展開をし、このプレスク・ウイがこのアルバムを録音していた2004年に、マリー=エレーヌが肺ガンを発病してしまうのです。録音が終わり、数々の賞のおかげでアルバムお披露目コンサートは全国各地で数十回の予定でプログラムされていたのですが、マリー=エレーヌの病状はその多くをキャンセルしなければならないほど進行していたのです。

2005年、アルバム発表後のプレス評は上々で、テレラマ、リベラシオンなどが絶賛します。病床のマリー=エレーヌはこのチャンスを逃してはならない、とチボーにパリ・バタクラン(1500人収容のホール)のコンサートはキャンセルしないで、と訴えます。チボーはその願いを叶え、プレスク・ウイのステージをデュエットではなく、チボーひとりでつとめるのです。2006年11月、マリー=エレーヌ・ピカールはこの世を去ります。

プレスク・ウイはその痛手を乗り越えて、チボーのソロ・プロジェクトとして2008年、2011年にアルバムを発表していますが、私が正直に言ってしまえば、マリー=エレーヌの声のないプレスク・ウイなんて... と2枚ともがっかりしてしまいました。

2005年のアルバム『家財を守れ』には宝石のような1曲があります。それは12曲めの「Le bout du monde (世界の果て)」で、核戦争のあとに生き残ったひとりの男とひとりの女の出会いと愛と絶望と新たな希望のようなものが、寓話的に歌われています。歌詞を全訳しました :

Presque Oui "Sauvez Les Meubles"

CD L'Autre Distribution AD0609C (現在入手困難)

フランスでのリリース:2005年

(↓ YouTubeの投稿動画 Presque Oui "Le Bout Du Monde")

Presque Oui "Sauvez Les Meubles"

旧譜と言っても遠い昔のことではありません。録音は2004年、発売は2005年。プレスク・ウィはフランスの北の都リールの2人組でした。男チボー・ドフヴェール(ギター、プリペアド・ギター、ヴォーカル、キーボードその他)とその伴侶の女性マリー=エレーヌ・ピカール(ヴォーカル)。1998年から活動を始めていて、地方のカフェやバーなどで徐々に実力をつけていきますが、その速度はゆるやかで、何度もくじけかけます。それが2003年頃から複数の全国規模のシャンソン・コンクールに優勝したり、著作権協会(SACEM)の賞を獲得したり、その評価で仕事が増えて、アルバムを録音する可能性も出てきて、やっと未来の展望が開けてきます。

プレスク・ウイ(ほとんどウイ)のポジションというのは、男女であり、結婚の届け出に市役所に行っても、市長の前で結婚の宣誓である「ウイ」を言うことができない、ほとんど「ウイ」なのに、なにかのひっかかりで「ウイ」と言えない男女カップル、という世の中にはよくあるパターンの二人です。このアルバムに挿入されている「夢」という短い(18秒)二人のダイアローグのトラック(7)があります。

男「よく眠れたかい?」この雰囲気がプレスク・ウイなわけです。寝食を共にしたって、夢まで共有するわけではない。この微妙な男女間の溝というか壁というか、そういうどこのカップルにも吹いてしまうわずかな隙間風、というのがこの男女デュオのユーモアのインスピレーションだったわけです。

女 「まあね」

男「どんな夢見てたんだい?」

女「それは言えないわ」

男「どうして?」

女「だってそれはわたしの夢だもの」

このジャケットの写真を見てください。洪水がやってきて家が浸水している中で、二人は椅子に座って別々の方向も見ている。そしてアルバムタイトルが『Sauvez Les Meubles (家財を守れ)』とあります。この"Sauver les meubles"というフランス語表現は、こういう洪水や火事の状況で「必要最低限の家財道具だけは持ち出せ」という意味で、転じて、どんな状態になろうが必要最低限の体裁や面目は保て、という喩えになります。つまり、この男女はこういう状態で「愛を救え」と言っているわけではなく、「体裁だけは保て」とお互いに言い聞かせているのですね。可笑しくも悲しい、悲しくも可笑しい、そういう男女ドラマをプレスク・ウイは歌にしていたのです。

チボーとマリー=エレーヌはそういう歌の世界を作りながら、実は本当に愛し合ってこの微妙なユーモアを創造していったんだと思います。ドラマは残酷にも別の展開をし、このプレスク・ウイがこのアルバムを録音していた2004年に、マリー=エレーヌが肺ガンを発病してしまうのです。録音が終わり、数々の賞のおかげでアルバムお披露目コンサートは全国各地で数十回の予定でプログラムされていたのですが、マリー=エレーヌの病状はその多くをキャンセルしなければならないほど進行していたのです。

2005年、アルバム発表後のプレス評は上々で、テレラマ、リベラシオンなどが絶賛します。病床のマリー=エレーヌはこのチャンスを逃してはならない、とチボーにパリ・バタクラン(1500人収容のホール)のコンサートはキャンセルしないで、と訴えます。チボーはその願いを叶え、プレスク・ウイのステージをデュエットではなく、チボーひとりでつとめるのです。2006年11月、マリー=エレーヌ・ピカールはこの世を去ります。

プレスク・ウイはその痛手を乗り越えて、チボーのソロ・プロジェクトとして2008年、2011年にアルバムを発表していますが、私が正直に言ってしまえば、マリー=エレーヌの声のないプレスク・ウイなんて... と2枚ともがっかりしてしまいました。

2005年のアルバム『家財を守れ』には宝石のような1曲があります。それは12曲めの「Le bout du monde (世界の果て)」で、核戦争のあとに生き残ったひとりの男とひとりの女の出会いと愛と絶望と新たな希望のようなものが、寓話的に歌われています。歌詞を全訳しました :

男は世界中を回って旅していた、女も世界中を回って旅していたマリー=エレーヌの歌声は、優しく、彼岸も此岸も見てきたような説得力で、この世界の果てにいる二人の世界を描きます。チボーのギターのアルペジオも「ピーターとオオカミ」のように絵が見えるような描写力で迫ります。これがマリー=エレーヌの白鳥の歌です。世界の果てや世界の終わりがこんなに優しいものであったら...。

その時世界はかの爆弾によって崩壊した

二人とも世界には自分一人しか残っていないと思っていた

そして飛んでもないことに

偶然が二人を世界の果ての同じ場所に連れてきたのだ

世界の果てで二人は自分の目を疑って目をゴシゴシこすり

世界の果てで二人は自分の名前を告げ合った

世界には二人しか残っていないのだから

二人は一秒たりとも離れずに

二人で世界の果てを探索してみたが

3キロメートル四方にはネズミ一匹いなかった

二人は世界の果てで困り果て

二人は世界の果てで口論し

しかし二人はそれぞれ勝手にすることを断念した

二人は世界の果てで横になって日が落ちるのをながめ

二人は世界の果てで感極まった視線で見つめ合った

世界には二人しか残っていないのだから

二人は毎晩オオカミや

カラスやキツネのことを思い出した

そして暗闇の中で眠れるように歌を思い出し

しばらく経つと

二人は平和な小さな世界を作り出し

夜毎にお互いを少しずつ強く抱きしめるようになった

二人は世界の果てでよく理解しあった視線で見つめ合い

二人は世界の果てで一度の目配せだけで真っ裸になっていた

世界には二人しか残っていないのだから

世界の果てのある晴れた朝

世界をやり直すことに疲れて

二人は異口同音にもうすべてを止めようと決めた

旧世界の岸辺を夢見て

もう一度世界一周をしたくて二人は出かけたが

半日もせぬうちに二人は足を止めた

世界の崖っぷちの先には果てしない空虚が広がっていて

もうこの世にはこんなちっぽけな世界のかけらしか残っていなかった

二人は世界の果てで横になって日が落ちるのをながめ

二人は世界の果てで感極まった視線で見つめ合った

世界には二人しか残っていないのだから....

Presque Oui "Sauvez Les Meubles"

CD L'Autre Distribution AD0609C (現在入手困難)

フランスでのリリース:2005年

(↓ YouTubeの投稿動画 Presque Oui "Le Bout Du Monde")

2012年11月3日土曜日

人間はなぜ死ぬのでしょう

『アムール』

"Amour"

2012年フランス・ドイツ・オーストリア合作映画

監督:ミヒャエル・ハネケ

主演:エマニュエル・リヴァ、ジャン=ルイ・トランティニャン、イザベル・ユッペール

2012年度カンヌ映画祭パルム・ドール賞

フランス公開:2012年10月24日

しかし何という女優なのでしょうか。「ヒロシマ・モナムール」(『24時間の情事』アラン・レネ監督 1958年)から50年以上経って、(失礼ながら年齢を言うと)85歳でこの体当たり演技、観る側が震えが来る感じです。エマニュエル・リヴァ、もうヴェリー・スペシャル・トータル・リスペクトです。この女優を見るだけで、この映画は希有な映画体験となりましょう。

ストーリーはいたって単純です。80歳を過ぎて、平穏に生きている退職した音楽教授(ピアノ教師)夫婦(エマニュエル・リヴァとジャン=ルイ・トランティニャン)に、ある日妻アンヌに脳障害事故が訪れます。夫ジョルジュはあわてて妻を病院に入れ、必要な手当をしてもらおうとするのですが、アンヌはその手術の結果、体の右半身が麻痺してしまいます。車椅子、リハビリ、介護婦...ジョルジュは自分自身を老いをも顧みず、聖者に近いような献身的な世話焼きをします。二人の間にはエヴァ(イザベル・ユッペール)という娘がいて、彼女自身たくさんの問題(浮気な夫、経済的問題...)を抱えながら生きていて、それを聞いてくれる両親が心の支えなのです。ところが心の支えはドラマティックに衰弱していく。エヴァはこんなはずではない、という焦燥があります。まだまだ元気なはずの両親は消えつつあるのです。

ジョルジュはありとあらゆることをします。介護と家事をし、日々衰えていく妻を無償の愛で包んでいきます。映像は排泄やベッドでの失禁などのリアルな現場シーンを映し出します。これが老いるという現実なのですから。しかしエヴァはそういうことを信じられない。現代の医学と医療制度・福祉制度をもってするならば、こういう悲惨はないはずだ、と思っています。だったら何をするのか、ジョルジュは娘に問います。それは病院か延命装置の完備した老人ホームに入れることなのか。

アンヌは最初の手術(失敗して半身不随となってしまった手術)の後、ジョルジュに約束を迫ります、「二度と病院に入れないでくれ」と。ジョルジュはその時に即答を避けるものの、結局この約束を(約束宣言しないまま)最後まで履行するのです。自宅で、二人のアパルトマンで最後の日まで添い遂げること。娘には到底理解できないそのことをジョルジュはぎりぎりのところまでやり遂げるのです 。

意識があってわがまま言い放題のアンヌから、発語することも困難になるアンヌまで、その時間はとても短いのです。この短い時間にジョルジュはさまざまな幻覚を見ながら、濃密な愛の時間を生きるのです。アンヌは言葉がなくなるほど衰弱しても、食べることや飲むことを拒否することでジョルジュにわがままを表現します。愛されたい、愛したい、私たちは見たこともないような愛の交信をこの映像で見てしまうのです。

ところがどうしようもないリミットはやってくるのです。その限界の限界で、ジョルジュは切れてしまうのです。その行為は唐突です。唐突ですが、この映像を観る者は驚かないのです。意味のわからぬわめき声を上げるアンヌに、自分の昔話をしてあげて、落ち着きを取り戻してあげたあと、 ジョルジュはアンヌの顔に枕をかぶせて、窒息死させてしまうのです。

息絶えたアンヌを花で飾り、一緒に旅立ちたい、というジョルジュの希みを、この映画は叶えてやるのです。映画の魔術はそれが可能なのです。ミヒャエル・ハネケは映画のあらゆる可能性を使って、その愛の昇華を叶えてやるのです。

まったくもって、何という映画でしょうか。

私たち初老に属するジェネレーションはまったく他人事には見ることができない映画ですし、私たちの20年後や30年後、というだけでなく、私たちの親の世代(私は父を早くなくしましたが、母は90歳で存命です)の目に見える現実に切実に迫るテーマの映画です。時折、少年少女のような表情で愛の表現が見てとれるジョルジュとアンヌの、体の自由がきかない80歳代の男女の透明な愛、その愛は叶えられるという救いを持った映画、この映画体験は重いものの、天使的に軽やかでもあるのです。映画はそういうことも可能なのです。

(映画『アムール』 予告編↓)

"Amour"

2012年フランス・ドイツ・オーストリア合作映画

監督:ミヒャエル・ハネケ

主演:エマニュエル・リヴァ、ジャン=ルイ・トランティニャン、イザベル・ユッペール

2012年度カンヌ映画祭パルム・ドール賞

フランス公開:2012年10月24日

しかし何という女優なのでしょうか。「ヒロシマ・モナムール」(『24時間の情事』アラン・レネ監督 1958年)から50年以上経って、(失礼ながら年齢を言うと)85歳でこの体当たり演技、観る側が震えが来る感じです。エマニュエル・リヴァ、もうヴェリー・スペシャル・トータル・リスペクトです。この女優を見るだけで、この映画は希有な映画体験となりましょう。

ストーリーはいたって単純です。80歳を過ぎて、平穏に生きている退職した音楽教授(ピアノ教師)夫婦(エマニュエル・リヴァとジャン=ルイ・トランティニャン)に、ある日妻アンヌに脳障害事故が訪れます。夫ジョルジュはあわてて妻を病院に入れ、必要な手当をしてもらおうとするのですが、アンヌはその手術の結果、体の右半身が麻痺してしまいます。車椅子、リハビリ、介護婦...ジョルジュは自分自身を老いをも顧みず、聖者に近いような献身的な世話焼きをします。二人の間にはエヴァ(イザベル・ユッペール)という娘がいて、彼女自身たくさんの問題(浮気な夫、経済的問題...)を抱えながら生きていて、それを聞いてくれる両親が心の支えなのです。ところが心の支えはドラマティックに衰弱していく。エヴァはこんなはずではない、という焦燥があります。まだまだ元気なはずの両親は消えつつあるのです。

ジョルジュはありとあらゆることをします。介護と家事をし、日々衰えていく妻を無償の愛で包んでいきます。映像は排泄やベッドでの失禁などのリアルな現場シーンを映し出します。これが老いるという現実なのですから。しかしエヴァはそういうことを信じられない。現代の医学と医療制度・福祉制度をもってするならば、こういう悲惨はないはずだ、と思っています。だったら何をするのか、ジョルジュは娘に問います。それは病院か延命装置の完備した老人ホームに入れることなのか。

アンヌは最初の手術(失敗して半身不随となってしまった手術)の後、ジョルジュに約束を迫ります、「二度と病院に入れないでくれ」と。ジョルジュはその時に即答を避けるものの、結局この約束を(約束宣言しないまま)最後まで履行するのです。自宅で、二人のアパルトマンで最後の日まで添い遂げること。娘には到底理解できないそのことをジョルジュはぎりぎりのところまでやり遂げるのです 。

意識があってわがまま言い放題のアンヌから、発語することも困難になるアンヌまで、その時間はとても短いのです。この短い時間にジョルジュはさまざまな幻覚を見ながら、濃密な愛の時間を生きるのです。アンヌは言葉がなくなるほど衰弱しても、食べることや飲むことを拒否することでジョルジュにわがままを表現します。愛されたい、愛したい、私たちは見たこともないような愛の交信をこの映像で見てしまうのです。

ところがどうしようもないリミットはやってくるのです。その限界の限界で、ジョルジュは切れてしまうのです。その行為は唐突です。唐突ですが、この映像を観る者は驚かないのです。意味のわからぬわめき声を上げるアンヌに、自分の昔話をしてあげて、落ち着きを取り戻してあげたあと、 ジョルジュはアンヌの顔に枕をかぶせて、窒息死させてしまうのです。

息絶えたアンヌを花で飾り、一緒に旅立ちたい、というジョルジュの希みを、この映画は叶えてやるのです。映画の魔術はそれが可能なのです。ミヒャエル・ハネケは映画のあらゆる可能性を使って、その愛の昇華を叶えてやるのです。

まったくもって、何という映画でしょうか。

私たち初老に属するジェネレーションはまったく他人事には見ることができない映画ですし、私たちの20年後や30年後、というだけでなく、私たちの親の世代(私は父を早くなくしましたが、母は90歳で存命です)の目に見える現実に切実に迫るテーマの映画です。時折、少年少女のような表情で愛の表現が見てとれるジョルジュとアンヌの、体の自由がきかない80歳代の男女の透明な愛、その愛は叶えられるという救いを持った映画、この映画体験は重いものの、天使的に軽やかでもあるのです。映画はそういうことも可能なのです。

(映画『アムール』 予告編↓)

2012年11月1日木曜日

見いだされない時(を求めて)

Patrick Modiano "L'herbe des nuits"

パトリック・モディアノ『夜の草』

Pourtant je n'ai pas rêvé. ー しかしながら私は夢を見ていたわけではない。

とこの小説の第一行は始まります。モディアノの小説に親しい読者たちは、「そう言われても...」と最初からこの小説にとことんつきあおうという気にさせる第一行でしょう。モディアノは読み始めからくじけそうになる罠がたくさんあります。私たちが昨夜見た夢を思い出せずにイライラするのと同じ感じです。私たちはそれは絶対に思い出すことはできない、というあきらめでそのイライラを解消します。ところがモディアノは絶対にあきらめない。それは夢ではない、と言いながら、そのことは夢よりもはるかに遠い記憶なのです。その存在したか、しなかったのかも不確かななにかの記憶をモディアノは追うのです。これはすべてのモディアノの小説に共通したテーマです。だから、私たちは、また同じ(モディアノ)小説を読んでいるという錯覚に何度も陥ります。その闇の中で手探りで進んでいくエクリチュールが読者を離さないのです。同じようなことと知りながらも。

話者(ジャンという名前。文中は一人称で「私」)はメモ魔です。ほとんど偏執的にその手帳にメモを取ります。通りの名前、建物の名前、人名、新聞で目についた記事... これらが備忘ノートとして網羅的に殴り書きされているのですが、それがどんな意味や関連性を持っているのか、書いた本人がわからなくなっているものが多いのです。またそれを書いていた頃の話者は既に文筆家であり、文学に関するメモ書きもそこに混入します。トリスタン・コルビエール、ジャンヌ・デュヴァル、ボードレール...。小説はそのメモが書かれた50年前の頃の記憶を蘇らせようとしているのですが、その文学メモのせいで19世紀的なパリも蘇ってきて、その混同がますますこの記憶めぐりの旅を困難にしていきます。

読者はいつものように、序盤で、これは何が何だかさっぱりわからんぞ、という文章空間に叩き込まれます。五里霧中のポラー小説のようなものです。話者は何の確信もなく、たぶんそうだったのではないか、いやそうではなかったのではないか、という一進一退の文章で読者だけでなく、話者自身も不安にさせているようです。

場所はパリ。21世紀の今にそこを訪れても当時の面影が残っていたり、いなかったりの不確かな記憶の中のモンパルナスです。話者はある安ホテルに出入りしている4人(あるいは5人)の男たちとダニーと名乗る女と関わりを持つようになります。右岸(16区)の小さなアパルトマンに定住する場所を持ちながら、そこになかなか帰ろうとしない、パリの放浪者である「私」は、どういう理由でこの人間たちと関わるようになったのかを知りません。また理由などなくてもいいとも考えます。中心はダニーと名乗る女です。彼はダニーと待ち合わせ、カフェに入り、一緒の時を過ごし、パリの町を横切って歩き、彼女が住所にしているモンパルナスのホテルに送っていき、そこで別れます。その安ホテルのロビーにはどう見てもカタギではない4人(あるいは5人)の男がいつもたむろしていて、ダニーを見張っています。ダニーはその男たちからアパートやホテルの部屋などの住むところを世話してもらっていて、男たちが手配する偽の学生証や身分証明書を使って、大学に登録して学生を装ったり、パリ14区のシテ・ユニヴェルシテール(国際学生住宅都市)に住んだりもします。そのうちにこのダニーが他にも違う名前をいくつか持っていることも知ります。

「私」はなぜダニーと一緒にいるのか? その理由は判然としません。私にはとてもよくわかる理由で解釈しています。それは「ただ一緒にいたかったから」です。恋愛でも友情でもない、「一緒にいる」ことに強力な磁力を持っているパートナー、そういう関係と読みました。二人は同じ場所にいて,数少ない会話を交わし(ダニーは「私」が質問が多すぎる,と会話を避けることもあります),お互いのことを知りもしないでパリの街路を二人で移動する仲なのです。淡々とした関係であるような事実の記述の行間から,読者は強烈な「引かれ合い」を読み取るのです。おそらくこれはそれと銘打って書かれることのない壮大な恋愛小説ではないか,と。なぜなら「私」が追い求めているのはダニーに他ならないのですから。

ダニーはこれまで住んだり滞在したりしたことのある部屋や家の鍵のコピーをすべて持っています。本来は家主に返すべきこの鍵のコピーで,ダニーはその場所に平気で忍び込んでいくのです。二人はいつか行こうと夢見ていた田舎の家(ブルゴーニュかもしれない,よそかもしれない,「私」には思い出せない)に滞在するのですが,そこも家主の許可なく鍵コピーで押し入ってしまうわけです。そこでの滞在中に「私」は小説の草稿を書き,その家の中に置き忘れてしまいます。いつかその草稿を取り戻せたら,あるいはそれを見つけた人が「私」に届けてくれたら,と話者は夢想します。「私」はそれがなければ書かれたはずの小説も思い出すことができないのです。その小説はおそらくその当時の自分の記憶の詰まったブラックボックスでもあるはずです。

この小説には第三の関与者がいて,「私」の失われた記憶を外側から再構築する役割を果たします。それはパリ刑事警察の捜査官で,「私」はモンパルナスのホテルの4人(あるいは5人)の男とダニーと名乗る女と接触を持ったという嫌疑から参考人として捜査官の尋問を受けます。その事件とは、フランスからの独立を果たしたマグレブの国(モロッコですが)の政治団体(政府側か反政府側か判断できない)が、その政敵またはその家族に暗殺や誘拐という手段で国政に大きな影響を与えようとしているのですが、その実行部隊がモンパルナスのホテルの4人組(あるいは5人組)と自称ダニーという女であった、というものです。「私」は捜査官からその女がダニーという名前ではなく、複数の別のアイデンティティーを持ち、テロ組織の最前線のコマであることを知らされます。「私」はもちろんそのヴァージョンを信じません。

その核心はこの小説の159ページめに現れるのです。何も知らない、知ろうとしない、ジャンという若者、すなわち「私」の前で、ダニーと名乗る女はこう問うのです : 「私がもし誰かを殺したことがあると言ったら、あなたは何と言う?」 ー それに対して話者はこう答えます:「俺が何と言うかって? 何にも」。 ー これがこの愛のディメンションなのです。この小説でこれが読めない人間はバカヤローと言いたい核心なのです。おお、こんな劇的な一行、古今の文学でもなかなか出会えるもんじゃないですよ。ジャンはダニーが人を殺したとしても、何も言わない、とマニフェストしているわけです。この五里霧中のすべてが曖昧で不確かな文章空間にあって、これほどくっきりとダニーへの話者の思いが浮き彫りになる部分はないわけですよ。

時間軸は現在にも過去にも移ります。パリ刑事警察の捜査官は40年後に定年退職し、それでもその職務中に「捜査時効・調査中止」となった事件簿 を自分の仕事の悔恨として自宅に持ち帰ります。その中に「モンパルナス4人組(または5人組)とダニー」のモロッコ政治要人テロ事件の事件簿がありました。元捜査官は、この事件簿を今や有名作家となった「話者」に手渡そうという密かな願いがあり、それはある日偶然にパリ13区のカフェでの出会いによって実現するのです。この邂逅もこの小説の白眉です。

その事件簿は「私」の失われた過去の多くの部分に対する答があるはずのものだったのです。ところが、この小説はそれを明かしません。ダニーの本当の正体は何だったのか? ダニーは本当にテロ先兵として人を殺したのか? ダニーは今どこにいるのか? ダニーは今生きているのか? ー この小説はその一切を明かしてくれないのです。

話者が狂おしいまでに見いだしたかった過去の記憶、それは多分この事件簿が多くを明かしてくれたはずなのに、小説はそれを言及しようとしない。何も言ってくれない。読者はここでどうやってこの小説に向かい会えばいいのか。 50年後、パリの街をさまよいながら、話者はその見いだされた記憶を何も言わないことによって、一体何を文学化しようとしているのか。私たち読者は、その何も言われていない、ジャンのダニーへの、あったかもなかったかも知れない事件や、どこまでも不確かな記憶を越えて、狂気のような途方もない追憶や、名前のつけようのない果てしない恋慕しか読めなくなって、本を閉じるのです。これは不可能を読むしかない、希有な文学体験だと私は思うのです。ため息 。

Patrick Modiano "L'herbe des nuits"

(Gallimard 刊, 2012年10月、180ページ、16.90ユーロ)

(↓フランス国営TVフランス5の文学番組LGLに出演したパトリック・モディアノ)

PS:この小説を私は10月19日、パリCDG空港で、友人の到着を迎える待ち時間に読み終えました。ため息の余韻の中で、税関出口から現れた友人を見ながら、私は「しかしながら私は夢を見ていたわけではない」という第一行を独語しました。私はその時、小さなモディアノだったのです。そしてその翌日、私と友人はマルセル・プルースト『失われた時を求めて』の執筆地、カブール(ノルマンディー地方カルヴァドス県)へと向かったのです。「失われた時」も「見いだされた時」も私たちには曖昧であるまま。

パトリック・モディアノ『夜の草』

Pourtant je n'ai pas rêvé. ー しかしながら私は夢を見ていたわけではない。

とこの小説の第一行は始まります。モディアノの小説に親しい読者たちは、「そう言われても...」と最初からこの小説にとことんつきあおうという気にさせる第一行でしょう。モディアノは読み始めからくじけそうになる罠がたくさんあります。私たちが昨夜見た夢を思い出せずにイライラするのと同じ感じです。私たちはそれは絶対に思い出すことはできない、というあきらめでそのイライラを解消します。ところがモディアノは絶対にあきらめない。それは夢ではない、と言いながら、そのことは夢よりもはるかに遠い記憶なのです。その存在したか、しなかったのかも不確かななにかの記憶をモディアノは追うのです。これはすべてのモディアノの小説に共通したテーマです。だから、私たちは、また同じ(モディアノ)小説を読んでいるという錯覚に何度も陥ります。その闇の中で手探りで進んでいくエクリチュールが読者を離さないのです。同じようなことと知りながらも。

話者(ジャンという名前。文中は一人称で「私」)はメモ魔です。ほとんど偏執的にその手帳にメモを取ります。通りの名前、建物の名前、人名、新聞で目についた記事... これらが備忘ノートとして網羅的に殴り書きされているのですが、それがどんな意味や関連性を持っているのか、書いた本人がわからなくなっているものが多いのです。またそれを書いていた頃の話者は既に文筆家であり、文学に関するメモ書きもそこに混入します。トリスタン・コルビエール、ジャンヌ・デュヴァル、ボードレール...。小説はそのメモが書かれた50年前の頃の記憶を蘇らせようとしているのですが、その文学メモのせいで19世紀的なパリも蘇ってきて、その混同がますますこの記憶めぐりの旅を困難にしていきます。

読者はいつものように、序盤で、これは何が何だかさっぱりわからんぞ、という文章空間に叩き込まれます。五里霧中のポラー小説のようなものです。話者は何の確信もなく、たぶんそうだったのではないか、いやそうではなかったのではないか、という一進一退の文章で読者だけでなく、話者自身も不安にさせているようです。

場所はパリ。21世紀の今にそこを訪れても当時の面影が残っていたり、いなかったりの不確かな記憶の中のモンパルナスです。話者はある安ホテルに出入りしている4人(あるいは5人)の男たちとダニーと名乗る女と関わりを持つようになります。右岸(16区)の小さなアパルトマンに定住する場所を持ちながら、そこになかなか帰ろうとしない、パリの放浪者である「私」は、どういう理由でこの人間たちと関わるようになったのかを知りません。また理由などなくてもいいとも考えます。中心はダニーと名乗る女です。彼はダニーと待ち合わせ、カフェに入り、一緒の時を過ごし、パリの町を横切って歩き、彼女が住所にしているモンパルナスのホテルに送っていき、そこで別れます。その安ホテルのロビーにはどう見てもカタギではない4人(あるいは5人)の男がいつもたむろしていて、ダニーを見張っています。ダニーはその男たちからアパートやホテルの部屋などの住むところを世話してもらっていて、男たちが手配する偽の学生証や身分証明書を使って、大学に登録して学生を装ったり、パリ14区のシテ・ユニヴェルシテール(国際学生住宅都市)に住んだりもします。そのうちにこのダニーが他にも違う名前をいくつか持っていることも知ります。

「私」はなぜダニーと一緒にいるのか? その理由は判然としません。私にはとてもよくわかる理由で解釈しています。それは「ただ一緒にいたかったから」です。恋愛でも友情でもない、「一緒にいる」ことに強力な磁力を持っているパートナー、そういう関係と読みました。二人は同じ場所にいて,数少ない会話を交わし(ダニーは「私」が質問が多すぎる,と会話を避けることもあります),お互いのことを知りもしないでパリの街路を二人で移動する仲なのです。淡々とした関係であるような事実の記述の行間から,読者は強烈な「引かれ合い」を読み取るのです。おそらくこれはそれと銘打って書かれることのない壮大な恋愛小説ではないか,と。なぜなら「私」が追い求めているのはダニーに他ならないのですから。

ダニーはこれまで住んだり滞在したりしたことのある部屋や家の鍵のコピーをすべて持っています。本来は家主に返すべきこの鍵のコピーで,ダニーはその場所に平気で忍び込んでいくのです。二人はいつか行こうと夢見ていた田舎の家(ブルゴーニュかもしれない,よそかもしれない,「私」には思い出せない)に滞在するのですが,そこも家主の許可なく鍵コピーで押し入ってしまうわけです。そこでの滞在中に「私」は小説の草稿を書き,その家の中に置き忘れてしまいます。いつかその草稿を取り戻せたら,あるいはそれを見つけた人が「私」に届けてくれたら,と話者は夢想します。「私」はそれがなければ書かれたはずの小説も思い出すことができないのです。その小説はおそらくその当時の自分の記憶の詰まったブラックボックスでもあるはずです。

この小説には第三の関与者がいて,「私」の失われた記憶を外側から再構築する役割を果たします。それはパリ刑事警察の捜査官で,「私」はモンパルナスのホテルの4人(あるいは5人)の男とダニーと名乗る女と接触を持ったという嫌疑から参考人として捜査官の尋問を受けます。その事件とは、フランスからの独立を果たしたマグレブの国(モロッコですが)の政治団体(政府側か反政府側か判断できない)が、その政敵またはその家族に暗殺や誘拐という手段で国政に大きな影響を与えようとしているのですが、その実行部隊がモンパルナスのホテルの4人組(あるいは5人組)と自称ダニーという女であった、というものです。「私」は捜査官からその女がダニーという名前ではなく、複数の別のアイデンティティーを持ち、テロ組織の最前線のコマであることを知らされます。「私」はもちろんそのヴァージョンを信じません。

その核心はこの小説の159ページめに現れるのです。何も知らない、知ろうとしない、ジャンという若者、すなわち「私」の前で、ダニーと名乗る女はこう問うのです : 「私がもし誰かを殺したことがあると言ったら、あなたは何と言う?」 ー それに対して話者はこう答えます:「俺が何と言うかって? 何にも」。 ー これがこの愛のディメンションなのです。この小説でこれが読めない人間はバカヤローと言いたい核心なのです。おお、こんな劇的な一行、古今の文学でもなかなか出会えるもんじゃないですよ。ジャンはダニーが人を殺したとしても、何も言わない、とマニフェストしているわけです。この五里霧中のすべてが曖昧で不確かな文章空間にあって、これほどくっきりとダニーへの話者の思いが浮き彫りになる部分はないわけですよ。

時間軸は現在にも過去にも移ります。パリ刑事警察の捜査官は40年後に定年退職し、それでもその職務中に「捜査時効・調査中止」となった事件簿 を自分の仕事の悔恨として自宅に持ち帰ります。その中に「モンパルナス4人組(または5人組)とダニー」のモロッコ政治要人テロ事件の事件簿がありました。元捜査官は、この事件簿を今や有名作家となった「話者」に手渡そうという密かな願いがあり、それはある日偶然にパリ13区のカフェでの出会いによって実現するのです。この邂逅もこの小説の白眉です。

その事件簿は「私」の失われた過去の多くの部分に対する答があるはずのものだったのです。ところが、この小説はそれを明かしません。ダニーの本当の正体は何だったのか? ダニーは本当にテロ先兵として人を殺したのか? ダニーは今どこにいるのか? ダニーは今生きているのか? ー この小説はその一切を明かしてくれないのです。

話者が狂おしいまでに見いだしたかった過去の記憶、それは多分この事件簿が多くを明かしてくれたはずなのに、小説はそれを言及しようとしない。何も言ってくれない。読者はここでどうやってこの小説に向かい会えばいいのか。 50年後、パリの街をさまよいながら、話者はその見いだされた記憶を何も言わないことによって、一体何を文学化しようとしているのか。私たち読者は、その何も言われていない、ジャンのダニーへの、あったかもなかったかも知れない事件や、どこまでも不確かな記憶を越えて、狂気のような途方もない追憶や、名前のつけようのない果てしない恋慕しか読めなくなって、本を閉じるのです。これは不可能を読むしかない、希有な文学体験だと私は思うのです。ため息 。

Patrick Modiano "L'herbe des nuits"

(Gallimard 刊, 2012年10月、180ページ、16.90ユーロ)

(↓フランス国営TVフランス5の文学番組LGLに出演したパトリック・モディアノ)

PS:この小説を私は10月19日、パリCDG空港で、友人の到着を迎える待ち時間に読み終えました。ため息の余韻の中で、税関出口から現れた友人を見ながら、私は「しかしながら私は夢を見ていたわけではない」という第一行を独語しました。私はその時、小さなモディアノだったのです。そしてその翌日、私と友人はマルセル・プルースト『失われた時を求めて』の執筆地、カブール(ノルマンディー地方カルヴァドス県)へと向かったのです。「失われた時」も「見いだされた時」も私たちには曖昧であるまま。

2012年10月24日水曜日

ページビュー総数が「100 000」(十万)越えた

昨日、2012年10月23日、15時7分(フランス時間)、当ブログの統計カウンターのページビュー総数が「100 000」(十万)を表示しました。おめでたいことです。ご愛読の皆様、ありがとうございます。

昨日、2012年10月23日、15時7分(フランス時間)、当ブログの統計カウンターのページビュー総数が「100 000」(十万)を表示しました。おめでたいことです。ご愛読の皆様、ありがとうございます。当ブログは2007年7月4日に第一行を書き始めました。あの頃は、11年間続けていた『おフレンチ・ミュージック・クラブ』というフランス音楽関係のインターネット・サイトを閉鎖したばかり(2007年6月25日)で、自分が著者として初めて出す本(『ポップ・フランセーズ名曲101徹底ガイド』 。この書名は自分でつけたものではなく、今もとても違和感があります)の原稿を必死に書いていた頃でした。また起業して11年目になりかけていた音楽ソフト流通の会社を(数年続きの赤字を理由に)畳むべきか、続けるべきか、で、とても悩んでいた頃でもありました。忙しく、必死でもがいていた時期なのに、今読み返すと、軽くて、風通しも良く、誰にわかってくれと言っているわけでもない、押しつけもない、自分の楽しみが第一理由というリラックスした態度が、われながら驚きです。こんな余裕あるアティチュードであったのか、と。

隠居老人「カストール」という自己設定も、最初から板についていましたね。あの当時はまだ53歳でしたから、「爺」を僭称などできるものではなかったのですが、私は早く老人になりたいという欲望をジョルジュ・ムスタキから教わったのでした。そのことは当時原稿を書いていた『ポップ・フランセーズ名曲101徹底ガイド』の中でこう説明しています。

エディット・ピアフの歌「ミロール」の作者で、エジプト生まれのギリシャ系移民のアーチスト、ジョルジュ・ムスタキ(1934- )は若くして白髭をたくわえ、老人のような声で歌っていた。...と、思わず項目全文を引用してしまいました(あの頃、私はこんな魅力的な文章を書けていたのだ、という驚きを持って、全文コピーしました)。当時私はそういう老人的態度を手本にして「カストール爺」を名乗ったのでした。

このことを最近のラジオで問われ、ムスタキは自分が生まれ育ったエジプトのアレクサンドリアでの思い出で答えていた。かの地では海浜通りのカフェに一日中老人たちがたむろしていて、カードやダイス遊びをしたり、道行く娘たちをからかったりして過ごしている。おまけにこの老人たちは社会からリスペクトされている。少年ムスタキはこれを見て、自分も早く老人になって悠々たる人生を楽しみたいと思ったのだそうだ。そこで若い時から老成したようないでたちふるまいを実行していたのだ、と。

時はヒッピー全盛期で長髪&フルフェイス髭は当り前のような時代であったが、ムスタキはその顔かたちを「風になびく髪をした放浪のユダヤ人かギリシャの牧人か」とこの歌(註:"Le Métèque 異国の人”)で表現している。それは北側の身なりがきちんとして短く整髪された、この地のマジョリティーの人々とは違う、南側=地中海人の顔なのである。北側の人々はこのゆっくりした速度で生きる風変わりな人々を「メテック(古代ギリシャ語でメトイコス=市民権のない在留外人)」と蔑称的に呼んだのである。

「ル・メテック」はそう呼ばれることを拒む人種差別反対のプロテスト・ソングではない。北側の人たちと違う人たちが、その違いを持ちながらここにいてもいいじゃないか、というマニフェスト的な歌である。人はみんな違っている方が面白い。パリの下町バルベスやベルヴィルのカフェに日がな一日たむろしている地中海系の老人たちはメテックであり、この人たちはリスペクトされるべきだ。ゆっくりとした時の流れに生きる南の人たちである。それは少年ムスタキがアレクサンドリアで見たものとさほど変わらないだろう。

そして私たちが南下してマルセイユのようなところに行くと、ギリシャやエジプトやマグレブと変わることなく、一日のんびりカフェでパスティスを飲んでいたり、ペタンク遊びに興じている老人たちがいっぱいいるのだ。人、これを南と言う。

ムスタキの歌はゆっくりとした速度で歌われ、好々爺から含蓄のあるよい話を聞かされているような趣きもあるが、その陽光の温度で眠くもなる。

若くして老人であったムスタキは容貌に反して一番の趣味がオートバイで、大排気量ライダーであり、それでいたるところに放浪できるのである。そして老人趣味とは裏腹に、いつも若い女性とおつきあいしている精力マンでもある。

ギリシャ的エピキュリアンと言えようが、この楽天的生活態度を北側の人間たちが嫉妬することからもレイシズムは芽生えてくるのだ。

向風三郎

『ポップ・フランセーズ名曲101徹底ガイド』(音楽出版社刊2007年)p-26-27

あれから5年と数ヶ月が経ちました。ページビュー・カウンターは2008年5月に設置したので、ブログデビューからの数字ではありませんが、昨日こうして「100000」に達したのはひとつの勲章です。思えば、2012年9月日本公開のフランス映画『最強のふたり』の大ヒットのおかげで、この記事 が twitter や facebookなどと通じて高く評価され、多い時は日に1000を越すページビューをカウントしていたことが、今日の「100000」に急激に押し上げた最大の原因です。その意味ではかの映画にも感謝しなければなりませんね。

『カストール爺の生活と意見』 は、今後もこの老人的視点を失わず、ゆったりとしたリズムで、好きな時に、好きなように記事を更新していきます。お好きな時にいらして、ゆっくりしていってください。北国生まれの私は、これからも南方系の老人を目指してゆっくりと歩いていきます。

2012年10月10日水曜日

フレッド・ル・シュヴァリエというアーチストのこと

1996年8月に私はパリ11 区のオーベルカンフ通りに事務所を開設しました。以来私はオーベルカンフ〜メニルモンタン地区で1日の大半を過ごす人間となったのですが、この地区のことを人の風聞で知っていても、仕事が忙しかったり、外に出る機会が稀だったりして、結局16年の長きに渡って、この地区をゆっくりと探訪することなどなく過ごしてきたのでした。近くのカフェ、近くの昼飯屋、近くのスーパー、近くのマクドナルド、近くのケンタッキーフライドチキン、近くの銀行の現金引き出し機、近くの新聞スタンド、近くの郵便局, 近くの露天市、近くのアカシア並木....そういうことは知っていても、この町がどんな顔をしていたのかはずっと知らなかったのです。時間をかけて見たことがない、と言うべきでしょうか。たまにわが家の都合で、飼い犬の世話を事務所で見なければならなくなった時、私は昼の時間にドミノ君(わが家のジャック・ラッセル老犬)の必要にかられて、メニルモンタン界隈を一緒に散歩するのですが、その時にこの愛すべき町の一部を垣間みていたのでしょうね。町はゆっくり歩くと普段見慣れている光景から、違うものをいろいろと見せてくれるものです。それを知っていながら、私はそれを見なかったのです。

2012年6月、 地下鉄3号線リュー・サン・モール駅から、オーベルカンフ通りの事務所に向かう途中、幼児用にブランコやジャングルジムがある緑地スクエアがあったり、老人用にペタンク球技場があったりする、大きな通りアヴニュー・ジャン・エカールの壁に、紙にプリントしたイラスト画で、顔を陰陽風に白黒に半分けした少女が、「パリ21区、Anvers et contre tout」と書いたパリ街区の道路標識板を両手で持った貼り絵を見つけました。パリ・モンマルトルにある街区アンヴェール、またはベルギー・フランドルの港町アントワーペンを意味する地名Anversと、フランス語の慣用句 "Envers et contre tout"(万人に逆らって)を掛けたこの標識板を持っているのは、可愛らしさ半分、不屈の意志の強さ半分の不思議なキャラクターの少女。私はこの貼り絵に惹かれるものがあって、フェースブックで紹介しました。そして、日を経たずして、この貼り絵のアーチストが、このオーベルカンフ〜メニルモンタン界隈の町の壁に、別の作品を貼っていることを知りました。

私はこの貼り絵アートに魅力を感じて、この界隈を歩いて、このアーチストの貼り絵に出会うことに大きな喜びを感じるようになりました。若い娘、若い男、男女カップル、男男カップル、女女カップル、異国から来たような男または女、異星から来たような男または女、不思議な乗り物、不思議な衣装、ハートを赤く塗りナイーヴに恋心をあらわにする男と女、花や魚や鳥などで装飾する分かりやすいロマンティスム... 例は悪いかもしれないけれど、この分かりやすさはサンリオ的だと思います。とても「高級芸術」の領域ではないものでしょう。

私はそれから、オーベルカンフ〜メニルモンタン界隈をよく歩くようになりました。たぶんこのアーチストの作品に出会うことの喜びを体験するために...でしょう。私は9月からそれを見つけるたびにフェースブックで写真アルバムにして紹介するようになりました。「いいね!」をクリックしてくれるFBパルたちが少なくないのは、たぶん多くの人たちもこんな絵に町で出会ったら快いショックを覚えるのだろうな、ということを思わせてくれます。オーベルカンフ〜メニルモンタンという下町的で雑然とした風景の中で、この貼り絵のある空間は、わかりやすいポエジーの立ちのぼりが見えて、それを感知できる多くの人たちは微笑んでこの佇まいを見ているはずなのです。

そのあと、私はこのアーチストがフレッド・ル・シュヴァリエという名前で、規模はどうあれ、ギャラリーで展示したり、画集を出版したりしている、非アマチュアのプラスティック・アーチストであることを知ります。フェースブックでも自分の活動を公開しています。

私はこのフレッドがどれほどの価値があるアーチストなのかを判断することも評価することもできません。ただ、このナイーヴなアートに強烈に惹かれるものがあることは隠すことができません。そして街頭貼り絵という、刹那的である種過酷な環境を発表の場としているストリート・アートということにも思い入れが生まれてきました。なぜならば、雨が降ればこの絵は剥がれてしまい、心ない人がいればこの絵は剥がされたり上に落書きされたり、ということは避けられないのですから。実際に、私がフレッドの絵を通りで見かけても、それがそのままで保存され続けることはないのです。早ければ数日、遅くても数週間で、その絵は傷つけられ、剥がされてしまうのです。

フレッド・ル・シェヴァリエというアーチストは今日インターネット上の情報で知る限りでは、名のある造形芸術家ではないですし、どうやって喰っているのかもわからないような、若くてナイーヴで心優しい詩人・絵描きであるように私は想像しています。

なぜ、こんなふうにして通りの壁での貼り絵を続けるのか、それが何の役に立つのか。ー フレッド・ル・シュヴァリエは彼自身のブログの2012年10月 6日の日記で、そのことを考察しています。その青く若くナイーヴな省察に、私はとても心打たれました。それが何の役に立つのか。以下に本人の承諾なしに、私なりのやや過度な意訳も多少含まれますが、全文訳出しました。読んでみてください。

原文 = フレッド・ル・シュヴァリエ 2012年10月6日のエントリー

私はこのアーチストのおかげで、オーベルカンフ〜メニルモンタン界隈を毎日フレッドの貼り絵を探して歩くようになりました。A quoi ca sert ? 何の役に立つんだ?とフレッドは自問しますが、私はこのおかげで町を興味深い目で見ながら歩くようになったのです。それだけでもこれはすごいことなんだ、とフレッドに言ってやりたい気持ちです。

(↓ Youtubeにある唯一のフレッド・ル・シュヴァリエ動画)

2012年6月、 地下鉄3号線リュー・サン・モール駅から、オーベルカンフ通りの事務所に向かう途中、幼児用にブランコやジャングルジムがある緑地スクエアがあったり、老人用にペタンク球技場があったりする、大きな通りアヴニュー・ジャン・エカールの壁に、紙にプリントしたイラスト画で、顔を陰陽風に白黒に半分けした少女が、「パリ21区、Anvers et contre tout」と書いたパリ街区の道路標識板を両手で持った貼り絵を見つけました。パリ・モンマルトルにある街区アンヴェール、またはベルギー・フランドルの港町アントワーペンを意味する地名Anversと、フランス語の慣用句 "Envers et contre tout"(万人に逆らって)を掛けたこの標識板を持っているのは、可愛らしさ半分、不屈の意志の強さ半分の不思議なキャラクターの少女。私はこの貼り絵に惹かれるものがあって、フェースブックで紹介しました。そして、日を経たずして、この貼り絵のアーチストが、このオーベルカンフ〜メニルモンタン界隈の町の壁に、別の作品を貼っていることを知りました。

私はこの貼り絵アートに魅力を感じて、この界隈を歩いて、このアーチストの貼り絵に出会うことに大きな喜びを感じるようになりました。若い娘、若い男、男女カップル、男男カップル、女女カップル、異国から来たような男または女、異星から来たような男または女、不思議な乗り物、不思議な衣装、ハートを赤く塗りナイーヴに恋心をあらわにする男と女、花や魚や鳥などで装飾する分かりやすいロマンティスム... 例は悪いかもしれないけれど、この分かりやすさはサンリオ的だと思います。とても「高級芸術」の領域ではないものでしょう。

私はそれから、オーベルカンフ〜メニルモンタン界隈をよく歩くようになりました。たぶんこのアーチストの作品に出会うことの喜びを体験するために...でしょう。私は9月からそれを見つけるたびにフェースブックで写真アルバムにして紹介するようになりました。「いいね!」をクリックしてくれるFBパルたちが少なくないのは、たぶん多くの人たちもこんな絵に町で出会ったら快いショックを覚えるのだろうな、ということを思わせてくれます。オーベルカンフ〜メニルモンタンという下町的で雑然とした風景の中で、この貼り絵のある空間は、わかりやすいポエジーの立ちのぼりが見えて、それを感知できる多くの人たちは微笑んでこの佇まいを見ているはずなのです。

そのあと、私はこのアーチストがフレッド・ル・シュヴァリエという名前で、規模はどうあれ、ギャラリーで展示したり、画集を出版したりしている、非アマチュアのプラスティック・アーチストであることを知ります。フェースブックでも自分の活動を公開しています。

私はこのフレッドがどれほどの価値があるアーチストなのかを判断することも評価することもできません。ただ、このナイーヴなアートに強烈に惹かれるものがあることは隠すことができません。そして街頭貼り絵という、刹那的である種過酷な環境を発表の場としているストリート・アートということにも思い入れが生まれてきました。なぜならば、雨が降ればこの絵は剥がれてしまい、心ない人がいればこの絵は剥がされたり上に落書きされたり、ということは避けられないのですから。実際に、私がフレッドの絵を通りで見かけても、それがそのままで保存され続けることはないのです。早ければ数日、遅くても数週間で、その絵は傷つけられ、剥がされてしまうのです。

フレッド・ル・シェヴァリエというアーチストは今日インターネット上の情報で知る限りでは、名のある造形芸術家ではないですし、どうやって喰っているのかもわからないような、若くてナイーヴで心優しい詩人・絵描きであるように私は想像しています。

なぜ、こんなふうにして通りの壁での貼り絵を続けるのか、それが何の役に立つのか。ー フレッド・ル・シュヴァリエは彼自身のブログの2012年10月 6日の日記で、そのことを考察しています。その青く若くナイーヴな省察に、私はとても心打たれました。それが何の役に立つのか。以下に本人の承諾なしに、私なりのやや過度な意訳も多少含まれますが、全文訳出しました。読んでみてください。

原文 = フレッド・ル・シュヴァリエ 2012年10月6日のエントリー

2012年10月6日(土曜日)

CA SERT A QUOI ?何の役に立つのか? 人はしばしば僕に問う,貼り絵をすることが一体何の役に立つのか? それは「なぜ?」「どうやって?」「いつ?」という質問を伴う。往々にして最も単純な質問こそ最も難しいものだ。それは僕が一度もしたことがなかったのに,ずっとやりたいと思っていたことだからだ。それはエルネスト・ピニョン・エルネストの影響,それは子供時代のせい,それは詩のせい,そして何かを再び見出したいから,発見したいから,探検したいから。最初は僕が愛していた人のためだった。その人の通り道に貼ること。そうとも。最初は自分自身のために始めるもんだ。常に。自分自身の物語を語りたいから,自分自身の最も美しい部分を出したいから,それを自分の恐れと涙の液体に漬けさせて,そこに微笑みと優しさを加えて,人は自分自身のために始めるんだ。そのあとで他者との分け合いがやってくる。分け合いと共に飛躍もやってくる。そんなものは何の役にも立たない,まったく何の役にも。それは良い「コミュニケーション戦略」だろう,確かにそうだが,幼児が3歳になって色エンピツを持って初めて描いた怪物の絵を自分の部屋に貼るとき,それはマーケッティング戦略か? 一階の通りに面した窓に,その絵の表を通りに向けてスコッチテープで貼る時,その子は「コミュニケーション」を意識しているだろうか?確かに画商たちが見るかもしれないし,お金に興味がないわけではない。「きみにとてもいい仕事を提案したいんだ」という話にももちろん興味はある。だけどそのために絵を描いているのだったら,それはまずしいことだ。それは何の役にも立たないけど,おおいに役に立っているかもしれない。この貼り絵の前でひとりの女性が立ち止まった。イスラムのスカーフで頭を包んだこの女性は小さい男の子を連れていた。その前にはひとりの老婆が立ち止まり,別の時には同性愛のカップル,酔っぱらい,シックな紳士が同じように立ち止まった。僕は変わらない。いつものように不健康そうな顔をして,黒い衣装を着て,糊を上から下に塗り付ける。立ち止まる人たちはいつも変わる,そして時々微笑みかけてくれる。今日の女性は連れていた小さな男の子と一緒に写真を撮った。そして私にありがとうと言った。その人はこの絵を「美しい」と言ってくれたんだ。「きれい」じゃないんだ。「美しい」なんだ。わかるかい? それはこのことのために役立ったんだ。僕は大多数の人々に対して何も言いたいことはないし,言い合うことなどほとんどないし,彼らがお互いを支え合って生きていることには言うことはおろか笑うことさえできない。この女性とも何も言葉を交わさずに済まされたはずなんだ。何も言葉を交わさずに済んだはずなのに,僕とその人は何かを分かち合ったんだ。ほんの5秒か10秒の間,僕は二人を微笑ませ,その微笑みのかけらを僕は二人から盗み取ったんだ。何の役にも立たないけど,このことだけ。それだけでこれはすごいことなんだ。

私はこのアーチストのおかげで、オーベルカンフ〜メニルモンタン界隈を毎日フレッドの貼り絵を探して歩くようになりました。A quoi ca sert ? 何の役に立つんだ?とフレッドは自問しますが、私はこのおかげで町を興味深い目で見ながら歩くようになったのです。それだけでもこれはすごいことなんだ、とフレッドに言ってやりたい気持ちです。

(↓ Youtubeにある唯一のフレッド・ル・シュヴァリエ動画)

2012年9月27日木曜日

海にいたるまで

アメリー・レ・クレヨン『海にいたるまで』

Amélie-Les-Crayons "Jusqu'à la mer"

私の生のすべて,そのひとかけを

あなたは盗んだ,そのあとは?

いいわ,私はあなたにそれを預けておくわ,心配しないで

私は去り,あなたはここに残る

ふたりとも狂っていたのね,残念だわ

このほうがいいのね

このほうがいいのよ

川床は

決して消え去るものではないけれど

雨の場合はそんなふうにはいかない

水は私たちを結ぶのと同じように

水は私たちを離ればなれにさせる

大洋はここからあまりにも遠い

旅をして 私は歳をとり

欲が少なくなった

そしてほんの少しだけど私は大きくなった

でもそれだけじゃ十分じゃないの

私はまだ探しているの そして人は私に言う

大洋はここからまだまだ遠いって

雨のしずくから

川床の流れへ

それがすべて何度も繰り返されるのは明白

海にいたるまで

(Jusqu'à la mer)

アメリー・レ・クレヨンはリヨンの人です。パリと同様に海から遠い内陸にありますが,パリにセーヌ川があるように,リヨンにはローヌ川が あります。この水の上に小舟を浮かべ,それに乗って川の流れにまかせておけば,大きな海に行き着くはずです。ところがこの少女は,ローヌ川に運ばれて地中海に至ることを拒否して,雨水や小川や運河をつたって,大西洋に至ろうとしているようなのです。少女の目指すのは "l'Océan"(オセアン,大洋)であって,他の海(例えばメディテラネ)ではない。

川の流れにも,時代の流れにも逆らって... アメリー・レ・クレヨンの3枚めのスタジオアルバム『海にいたるまで』 はそんな海行きの旅の物語であり,私たちへの旅の誘いでもあります。ダルシマー,リラ,コルヌミューズ,グロッケンスピール,蘆笛,コンセルティーナ,マンドリン,トイピアノ... そういう楽器群が奏でる非21世紀的なアンサンブルは,歩くリズム,櫂を漕ぐリズム,円舞しながら移動するリズムに乗せて,アメリーの旅物語の喜びや辛さや出会いを綴り上げていきます。いつも詩的で(大人の)童話的な世界をつくってきたアメリーとその仲間たちにあって,このアルバムに特徴的なのは,近代性を排除して,中世的でケルト的で神話的なものを援用して,一夜に千里を進むようなスケールの大きい展開を可能にしていることです。

ウィキペディアの記述ではアメリーは1981年に生まれたことになっています。ミッテラン元年。演劇の勉強を終え,街頭劇などを経験したのちに,1999年から作詞作曲を始めました。「色えんぴつのアメリー = Amélie-les-Crayons」は彼女が創り上げたペルソナージュ(作中人物)。このペルソナージュの周りに3人の男性ミュージシャンたちが集ってきて,音楽劇一座「アメリー・レ・クレヨン」が結成されます。つまり,アメリー・レ・クレヨンとは4人の一座の名前でもあり,その中心人物たる女性歌手の芸名でもあるのです。

この一座のスタイルは,舞台装飾,大道具小道具,衣装といった演劇的な効果に重きを置いて,登場人物(アメリー+ミュージシャン)キャラクターを劇的に際立たせ,歌のショーであるよりも,音楽劇スペクタクルとして楽しまれることを本領としています。その最初に立ち上げたスペクタクル『ル・シャン・デ・コクリコ(ひなげしの歌)』 から,自主制作の6曲入り初ミニアルバム『ル・シャン・デ・コクリコ』(2002年。4000枚完売。現在入手不可能)は生まれました。

2年間にわたってリヨンとその周辺の地方でこのスペクタクルを巡演したのち,2004年アメリー一座は『エ・プルコワ・レ・クレヨン?(どうしてエンピツなの?)』と題するファーストフルアルバムと,同名のスペクタクルを創演します。アルバムはすぐさまチャートインし,売上枚数は2012年までで4万2千枚を記録しています。そして『エ・プルコワ・レ・クレヨン?』のショーはフランス全土だけでなく,スイス,ベルギー,ケベック,フィンナンドにも及び,3年間で200回におよぶ公演回数となりました。ここでアメリーは"Bête de scène"(ベート・ド・セーヌ,舞台アニマル,舞台狂)という評判がついてしまいます。

2006年から2007年,アメリー(+一座)は1年間舞台から離れて新アルバム&新スペクタクルを準備します。完成したのが『ラ・ポルト・プリュム(羽根の扉)』という作品で,このアルバムに関してはわがブログの『歌ってクレヨン』という記事で紹介しています。アルバムはアカデミー・シャルル・クロ・ディスク大賞を受賞,売上も3万2千枚という強さ。そしてそれに続く3年間の『ラ・ポルト・プリュム』ツアーは,2009年にDVD化され,"A l'Ouest je te plumerai la tête"というタイトルで発売されましたが,このDVDもわがブログは取り上げていて『やせっぽちのことを日本語で「えんぴつ」と言う』の記事になりました。

1枚のアルバム+3年のツアー,次いで1枚のアルバム+3年のツアーというサイクルでやってきたアメリー・レ・クレヨン一座は,同じように1年間の舞台から離れての準備期間をとって,この2012年『Jusqu'à la mer (海にいたるまで)』を完成させました。旅と詩とイマジナリー・フォークロアの13曲。より女性的で,より大人になったアメリーの曲と歌,それがどんなスペクタクルになるのか。

9月28日,私はサン・ジェルマン・アン・レイ(パリ西郊外)で,アメリー一座の『海にいたるまで』スペクタクルの初演を見ることができる,という幸運を得ました。またアメリーにインタヴューする,という幸運も。このことは音楽誌「ラティーナ」(2012年11月号)に書きます。ぜひ読んでみてください。

<<< トラックリスト >>>

1. Voyager léger

2. On n'est pas fatigués

3. Mon ami

4. Marie Morgane

5. Si tu veux

6. Les filles des forges

7. Jusqu'à la mer

8. Mes très chers

9. Les vents de brume

10. Les Saintes

11. La balançoire

12. La solution

13. Tout de nous

AMELIE-LES-CRAYONS "JUSQU'A LA MER"

CD L'Autre Distribution OP14AC3246

フランスでのリリース : 2012年10月8日

(↓ "Tout de nous" オフィシャル・クリップ)

2012年9月14日金曜日

J'aime le Japon moi non plus

Saint Michel "I love Japan"

サン・ミッシェル 『アイ・ラヴ・ジャパン』

ダフト・パンク、エール、フェニックスを生んだ太陽王の城下町ヴェルサイユからの新しいエレ・ポップデュオです。

フィリップ・チュイリエ(ひげつき君。28歳。ヴォーカル、アナログ・シンセサイザー各種、ギター各種...)とエミール・ラロッシュ(ひげなし君。19歳。ベース、アナログ・シンセサイザー各種、ギター、ヴォーカル...)。微妙な年齢差ですね。これではガキの頃から聞いていた音楽もまるで違うでしょう。フィリップはヴェルサイユのイメージ通りの「カトリック系ブルジョワ」の家庭環境で、義務的にボーイスカウトに入れられたり、コンセルヴァトワールで楽器習わされたり。兄貴の影響でジャズとビートルズの洗礼を受けるのですが、最大の音楽的ショックはレイディオヘッドだったりします。エミールは国際舞台の演劇人の家庭に生まれ、ガキの時分からその世界各地の上演地に連れていかれて生来のコスモポリタンとして育つんですね。フィリップの最初のバンド、Milestone(マイルストーン。世界中どこにでもありそうなバンド名)はヴェルサイユとパリを除いては誰にも知られないロックバンドでしたが、エミールはその最初のファンのひとりでした。ファンとあこがれのバンドリーダーとの出会いというのが、この微妙な年齢差の理由かもしれません。

サン・ミッシェル(聖ミカエル)という大天使の名前をバンド名にするのは、ブルジョワ・カトリックなヴェルサイユの雰囲気を良く伝えるものですが、ある種フランス的なるもの(たとえばフランス第二の観光客集客地モン・サン・ミッシェル、パリの学生街目抜き通りブールヴァール・サン・ミッシェル...)もおおいに喚起するすぐれたものです。この点はアルノー・フルーラン=ディディエ が最初のバンド名をノートル・ダムと名乗ったことに類似点があります。

サン・ミッシェル(聖ミカエル)という大天使の名前をバンド名にするのは、ブルジョワ・カトリックなヴェルサイユの雰囲気を良く伝えるものですが、ある種フランス的なるもの(たとえばフランス第二の観光客集客地モン・サン・ミッシェル、パリの学生街目抜き通りブールヴァール・サン・ミッシェル...)もおおいに喚起するすぐれたものです。この点はアルノー・フルーラン=ディディエ が最初のバンド名をノートル・ダムと名乗ったことに類似点があります。

ディエーズ・プロダクションのローラン・マンガナス(バンジャマン・ビオレー、ドルヴァル、アンリ・サルヴァドールの『かくも長き時間』...)に発掘され、エールの元相棒でフェイダーの魔術師と呼ばれるフレンチ・タッチDJアレックス・ゴファーをミキサーに 迎えて自主制作されたのがこの5曲入りEP。音源ダウンロードのみの流通でしたが、サン・トノレ通りのセレクトショップのColetteなどで注目を集め、4月のディスケール・デイ(仏版レコードストア・デイ)や6月の音楽の日(フェット・ド・ラ・ミュージック)でのライヴパフォーマンスに登場したサン・ミッシェルはテレラマ誌から「ミネ」(minets。好ルックスの男子。beaux gosses ボ・ゴスが男性的なきれいな男であるのに対して、ミネは女性的に可愛い男子を指す)系新人バンドの筆頭と「評価」されます。このフレンチ・タッチ・ポップの「女性性」はエール、タヒチ80、フェニックス等のデビュー時にも言われたことですね。

さてサン・ミッシェルはこの5曲入りEPの後に、メジャーのSony Music Franceと契約し、現在制作中の初フルアルバムは, 2013年2月リリース予定です。フレンチ・エレ・ポップのファンサイトなどで、<<『ムーン・サファリ』(エール、1998年)、『パズル』(タヒチ80、1998年)に匹敵するアルバム >>という期待が既に先行していますが、どうなることやら。

その特徴はメロウな90年代風フレンチ・シンセ・ポップのサウンド環境で、 MGMTのような高音エアリアル&サイケデリックなヴォーカルが歌い、ダンスフロアーの魔手のミックスが快感ビートのメリハリを決めていく、というもののようです。フィリップのヴォーカル言語は英語です。余談ですが、フェースブック上でマルタン・メソニエが、この9月にアルバムデビューしたルー・ドワヨンに触れて、昨今の「英語で歌うフランスのアーチストたちはひとりとして自分が何を歌っているのかすらわかっていない」と手厳しい評価をしました。そう言われると、このサン・ミッシェルのフィリップの英語は「フンイキ語」でしかないようにも聞こえてきて、歌詞はあまり重要ではないと容易に判断できます。特に表題曲の"I LOVE JAPAN"(2曲め)は、多くの人たちがこのタイトルから想像する「大震災復興支援」みたいなものとは全く関係がありまっせん。(自分たちがお世話になっている)エレクトロニクス楽器の宝庫&原産地たる日本への目配せ、といった程度のことです。それでもこの曲が5曲中で最もうなずいて聞き込んでしまう、必殺の哀愁エレ・ポップの仕上がりです。

「キャスリーン」ではなく「カッツリーヌ」と聞こえる1曲め "Katherine"、ダフト・パンク寄りのヴォコーダー遊びが冴える3曲め"Wastin' Tastin'"、タヒチ80風の流麗&軽妙酒脱なアップテンポ曲の4曲め "Crooner's Eyes"、そして冬景色風チル・アウトでセンチメンタルなエレ・ポップの5曲め "Noël Faded"。このデュオのさまざまな可能性をよく伝える好サンプラーの5曲です。(来年のフルアルバムには1.2.5.が別ミックスで収録予定)

かつてタヒチ80が日本の女子高生たちのアイドルになってしまったように、「ミネ」であるサン・ミッシェルの仮想ターゲットは女子ティーンネイジャーとゲイ・コミュニティーだ、と制作会社代表のローラン・マンガナスは私に言いました。中高年のおじさん&おばさんたちにも受けると思いますがねぇ。

<<< トラックリスト >>>

1. Katherine

2. I love Japan

3. Wastin' Tastin'

4. Crooner's eyes

5. Noël Fadded

SAINT MICHEL "I LOVE JAPAN - EXTENDED PLAY No.1"

Diese Productions CDEP (no ref)

フランスでのリリース:2012年4月

(↓ "I Love Japan" Teaser 03#)

サン・ミッシェル 『アイ・ラヴ・ジャパン』

ダフト・パンク、エール、フェニックスを生んだ太陽王の城下町ヴェルサイユからの新しいエレ・ポップデュオです。

フィリップ・チュイリエ(ひげつき君。28歳。ヴォーカル、アナログ・シンセサイザー各種、ギター各種...)とエミール・ラロッシュ(ひげなし君。19歳。ベース、アナログ・シンセサイザー各種、ギター、ヴォーカル...)。微妙な年齢差ですね。これではガキの頃から聞いていた音楽もまるで違うでしょう。フィリップはヴェルサイユのイメージ通りの「カトリック系ブルジョワ」の家庭環境で、義務的にボーイスカウトに入れられたり、コンセルヴァトワールで楽器習わされたり。兄貴の影響でジャズとビートルズの洗礼を受けるのですが、最大の音楽的ショックはレイディオヘッドだったりします。エミールは国際舞台の演劇人の家庭に生まれ、ガキの時分からその世界各地の上演地に連れていかれて生来のコスモポリタンとして育つんですね。フィリップの最初のバンド、Milestone(マイルストーン。世界中どこにでもありそうなバンド名)はヴェルサイユとパリを除いては誰にも知られないロックバンドでしたが、エミールはその最初のファンのひとりでした。ファンとあこがれのバンドリーダーとの出会いというのが、この微妙な年齢差の理由かもしれません。

サン・ミッシェル(聖ミカエル)という大天使の名前をバンド名にするのは、ブルジョワ・カトリックなヴェルサイユの雰囲気を良く伝えるものですが、ある種フランス的なるもの(たとえばフランス第二の観光客集客地モン・サン・ミッシェル、パリの学生街目抜き通りブールヴァール・サン・ミッシェル...)もおおいに喚起するすぐれたものです。この点はアルノー・フルーラン=ディディエ が最初のバンド名をノートル・ダムと名乗ったことに類似点があります。

サン・ミッシェル(聖ミカエル)という大天使の名前をバンド名にするのは、ブルジョワ・カトリックなヴェルサイユの雰囲気を良く伝えるものですが、ある種フランス的なるもの(たとえばフランス第二の観光客集客地モン・サン・ミッシェル、パリの学生街目抜き通りブールヴァール・サン・ミッシェル...)もおおいに喚起するすぐれたものです。この点はアルノー・フルーラン=ディディエ が最初のバンド名をノートル・ダムと名乗ったことに類似点があります。ディエーズ・プロダクションのローラン・マンガナス(バンジャマン・ビオレー、ドルヴァル、アンリ・サルヴァドールの『かくも長き時間』...)に発掘され、エールの元相棒でフェイダーの魔術師と呼ばれるフレンチ・タッチDJアレックス・ゴファーをミキサーに 迎えて自主制作されたのがこの5曲入りEP。音源ダウンロードのみの流通でしたが、サン・トノレ通りのセレクトショップのColetteなどで注目を集め、4月のディスケール・デイ(仏版レコードストア・デイ)や6月の音楽の日(フェット・ド・ラ・ミュージック)でのライヴパフォーマンスに登場したサン・ミッシェルはテレラマ誌から「ミネ」(minets。好ルックスの男子。beaux gosses ボ・ゴスが男性的なきれいな男であるのに対して、ミネは女性的に可愛い男子を指す)系新人バンドの筆頭と「評価」されます。このフレンチ・タッチ・ポップの「女性性」はエール、タヒチ80、フェニックス等のデビュー時にも言われたことですね。

さてサン・ミッシェルはこの5曲入りEPの後に、メジャーのSony Music Franceと契約し、現在制作中の初フルアルバムは, 2013年2月リリース予定です。フレンチ・エレ・ポップのファンサイトなどで、<<『ムーン・サファリ』(エール、1998年)、『パズル』(タヒチ80、1998年)に匹敵するアルバム >>という期待が既に先行していますが、どうなることやら。

その特徴はメロウな90年代風フレンチ・シンセ・ポップのサウンド環境で、 MGMTのような高音エアリアル&サイケデリックなヴォーカルが歌い、ダンスフロアーの魔手のミックスが快感ビートのメリハリを決めていく、というもののようです。フィリップのヴォーカル言語は英語です。余談ですが、フェースブック上でマルタン・メソニエが、この9月にアルバムデビューしたルー・ドワヨンに触れて、昨今の「英語で歌うフランスのアーチストたちはひとりとして自分が何を歌っているのかすらわかっていない」と手厳しい評価をしました。そう言われると、このサン・ミッシェルのフィリップの英語は「フンイキ語」でしかないようにも聞こえてきて、歌詞はあまり重要ではないと容易に判断できます。特に表題曲の"I LOVE JAPAN"(2曲め)は、多くの人たちがこのタイトルから想像する「大震災復興支援」みたいなものとは全く関係がありまっせん。(自分たちがお世話になっている)エレクトロニクス楽器の宝庫&原産地たる日本への目配せ、といった程度のことです。それでもこの曲が5曲中で最もうなずいて聞き込んでしまう、必殺の哀愁エレ・ポップの仕上がりです。

「キャスリーン」ではなく「カッツリーヌ」と聞こえる1曲め "Katherine"、ダフト・パンク寄りのヴォコーダー遊びが冴える3曲め"Wastin' Tastin'"、タヒチ80風の流麗&軽妙酒脱なアップテンポ曲の4曲め "Crooner's Eyes"、そして冬景色風チル・アウトでセンチメンタルなエレ・ポップの5曲め "Noël Faded"。このデュオのさまざまな可能性をよく伝える好サンプラーの5曲です。(来年のフルアルバムには1.2.5.が別ミックスで収録予定)

かつてタヒチ80が日本の女子高生たちのアイドルになってしまったように、「ミネ」であるサン・ミッシェルの仮想ターゲットは女子ティーンネイジャーとゲイ・コミュニティーだ、と制作会社代表のローラン・マンガナスは私に言いました。中高年のおじさん&おばさんたちにも受けると思いますがねぇ。

<<< トラックリスト >>>

1. Katherine

2. I love Japan

3. Wastin' Tastin'

4. Crooner's eyes

5. Noël Fadded

SAINT MICHEL "I LOVE JAPAN - EXTENDED PLAY No.1"

Diese Productions CDEP (no ref)

フランスでのリリース:2012年4月

(↓ "I Love Japan" Teaser 03#)

2012年9月11日火曜日

今朝のフランス語:「カス・トワ、リッシュ・コン!」

2012年9月10日付けリベラシオン紙の第一面です。写っている人物はベルナール・アルノー。高級ブランドグループLVMH(ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー)の総裁にして、ヨーロッパ長者番付第4位の大富豪です。この雲上人が、オランド大統領の誕生以来、フランスの富裕な人々への所得税率が75%になるということへの反応か、ベルギーの国籍を取得したい、と発言。ベリギーの方がフランスよりも相続税などが格段に安いのが理由ということは明言しませんが、誰もがそう思ってしまいます。アルノー本人はたとえベルギー国籍が与えられたとしても、フランス人としてフランスの租税義務は履行すると言っているようです。つまり二重国籍となるわけですね。既にブリュッセル郊外に住所は持っていて、そこに一家共々滞在する構え。

こういうことはこの大富豪だけでなく、超高額所得者の財閥家、巨大企業オーナー、巨額収入のアーチストやスポーツ選手などが普通にやっていることで、スイス、ベルギー、リュクセンブルクなどに住所を持って、その国の(フランスよりも)安い税金を払っているのですね。

オランドのこの所得税政策は、危機的な状態にある国庫を一時的にあらゆる階層の人々の努力である程度支えてもらうための緊急策であり、長期的なものではありません。富裕階層もこの国家の一大事に手を貸すべきだ、それがパトリオティスムだ、と言っているわけです。国を愛するのなら手を貸してくれ、誰もがこの国の危機を救うために少々の努力を、と。このパトリオット精神に期待しているのです。

フランス共産党の新聞 l'Humanité(ユマニテ)も、この大富豪アルノーの国外逃避を第一面で論じ、その見出しは

しかしリベラシオン紙はその数倍ショッキングな第一面見出しです。

この第一面見出しで、70年代の過激だったリベラシオン紙のエスプリが戻ってきた、と大歓迎する一部の人たちもいます。しかしこれをまともに受けてしまったベルナール・アルノーは即日にリベラシオンを相手取って、公然侮辱の訴訟を起こしました。リベラシオン紙は謝罪などせずに訴訟を受けて立つつもりです。国を侮辱したのはベルナール・アルノーの方である、という論です。がんばれ。

こういうことはこの大富豪だけでなく、超高額所得者の財閥家、巨大企業オーナー、巨額収入のアーチストやスポーツ選手などが普通にやっていることで、スイス、ベルギー、リュクセンブルクなどに住所を持って、その国の(フランスよりも)安い税金を払っているのですね。

オランドのこの所得税政策は、危機的な状態にある国庫を一時的にあらゆる階層の人々の努力である程度支えてもらうための緊急策であり、長期的なものではありません。富裕階層もこの国家の一大事に手を貸すべきだ、それがパトリオティスムだ、と言っているわけです。国を愛するのなら手を貸してくれ、誰もがこの国の危機を救うために少々の努力を、と。このパトリオット精神に期待しているのです。

フランス共産党の新聞 l'Humanité(ユマニテ)も、この大富豪アルノーの国外逃避を第一面で論じ、その見出しは

La France, Il l'aime ou il la quitte...となっています。これはサルコジ前大統領が大統領になる前の2006年の発言として有名な "La France, tu l'aimes ou tu la quittes" (フランスを愛するか、さもなくばフランスを去るか)というフレーズに由来しています。このサルコジ発言のコンテクストは、移民および移民出身国籍取得者たちが、フランスにいながらフランスの慣習に従わなかったり、反フランス的な言動に走ったりという現象がある、ということを指して、そういう者たちがフランスを愛していないのなら、出て行ってもらいたい、という極右的で排外主義的なニュアンスであったわけです。これをユマニテ紙は、ベルナール・アルノーの能動的フランス離国のことを評して「彼はフランスを愛するか、それとも国を去るか...」とサルコジ論法で皮肉っているのです。これも悪くありません。

しかしリベラシオン紙はその数倍ショッキングな第一面見出しです。

Casse-toi riche con !カス・トワ、リッシュ・コン! ー これも有名なサルコジ発言のもじりです。2008年2月23日、ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場の「農業展」でサルコジ大統領が、握手攻めにあっていると思いきや、大統領が手を差し伸べたひとりの市民にそれを拒否され、激昂して「カス・トワ、ポーフ・コン!」と口をすべらせたという事件です。(詳細は拙ブログのこのページに)。当時の拙ブログはこれを「消え失せろ、〇〇〇野郎!」という感じの訳で紹介しましたが、それは「ポーフ・コン pauvre con」の「コン con」(バカ者という意味の他に女性器という意味あり)の方を強調したからなんですね。しかし今回はその前についた「ポーヴル pauvre」(惨めな、貧乏な)が重要な意味があるわけで、リベラシオンはそれをベルナール・アルノーという大富豪に合わせて、「リッシュ・コン riche con」というヴァリエーションを造語したのです。どう訳しましょうか。「金持ち〇〇〇野郎」となりましょうか。「消え失せろ、金持ち〇〇〇野郎!」というのは日本語の罵倒表現としてあまり迫力ないかもしれませんが、フランスでは大変な威力があります。

この第一面見出しで、70年代の過激だったリベラシオン紙のエスプリが戻ってきた、と大歓迎する一部の人たちもいます。しかしこれをまともに受けてしまったベルナール・アルノーは即日にリベラシオンを相手取って、公然侮辱の訴訟を起こしました。リベラシオン紙は謝罪などせずに訴訟を受けて立つつもりです。国を侮辱したのはベルナール・アルノーの方である、という論です。がんばれ。

2012年8月31日金曜日

女性器の反逆と書いてプッシー・ライオット

プッシー・ライオットの事件は、大体のところは日本でも報道されたし、日本語版ウィキペディアにも詳しく記述されているので、ここでは詳しく述べません。2012年2月21日、モスクワのロシア正教・聖救世主教会大聖堂に、この反体制闘士のパンク・バンドが闖入し、パンク的に聖母マリアへの祈りとして「プーチンを放逐したまへ」と歌うパフォーマンスを挙行したというのが、この事件の発端です。1分ほどで警備員に取り押さえられてしまったこのパフォーマンスの映像は YouTube を介して世界中に伝播されました。

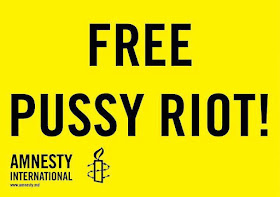

その結果バンドのフロントウィメンたる目だし帽の3人の女性、マリア・アリョーヒナ (Мария Алёхина) 、ナジェージダ・トロコンニコワ (Надежда Толоконникова)、エカチェリーナ・サムツェヴィッチ (Екатерина Самуцевич)が逮捕され、6ヶ月の拘置の末、8月17日の裁判で「破壊活動」と「宗教的憎悪煽動」の罪で2年間の収容所での強制労働刑の判決が出ました。アムネスティー・インターナショナルをはじめ世界の人権団体がこの不当に重い判決に抗議し、マドンナ、ビョーク、ポール・マッカートニー、スティング、小野洋子などの著名アーチストたちもプッシー・ライオット支援の声明を上げています。

では一体この覆面ねえちゃんたちは何を歌って重刑判決を受けたのでしょうか。ロシア語からではなく、フランス語訳からの又訳になりますが、以下に訳出します。

権力におもねる正教会の腐敗、プーチンの圧政を手助けする正教会、これを告発するために聖母マリアに祈ったわけですね。これをロシアの司法当局は "Hooliganisme"(スポーツ競技の過度に熱狂した観衆が起こす破壊行為。転じてこの場合は単純に破壊行為)と断定したのです。

ナント生まれの女性シンガー・ソングライター、ジャンヌ・シェラル(1978 - )が先週緊急でプッシー・ライオットに捧げる曲を作り、ワン・テイクで録音して YouTubeに公開しました。これも祈りの歌です。プッシー・ライオットが聖母マリアに祈ったやり方とは全く違う祈り方ですが、これは女の祈りです。

女の反逆を「プッシー」で。ジャンヌ・シェラルは女として性器の反逆に連帯したのですね。すばらしい連帯でしょ。フェミニスト万歳。

(↓ジャンヌ・シェラル『プッシーたちがいる限り』)

その結果バンドのフロントウィメンたる目だし帽の3人の女性、マリア・アリョーヒナ (Мария Алёхина) 、ナジェージダ・トロコンニコワ (Надежда Толоконникова)、エカチェリーナ・サムツェヴィッチ (Екатерина Самуцевич)が逮捕され、6ヶ月の拘置の末、8月17日の裁判で「破壊活動」と「宗教的憎悪煽動」の罪で2年間の収容所での強制労働刑の判決が出ました。アムネスティー・インターナショナルをはじめ世界の人権団体がこの不当に重い判決に抗議し、マドンナ、ビョーク、ポール・マッカートニー、スティング、小野洋子などの著名アーチストたちもプッシー・ライオット支援の声明を上げています。

では一体この覆面ねえちゃんたちは何を歌って重刑判決を受けたのでしょうか。ロシア語からではなく、フランス語訳からの又訳になりますが、以下に訳出します。

聖処女よ、プーチンを追い出したまへ

神の母たる乙女よ、プーチンを追い出したまへ

プーチンを追い出したまへ、プーチンを追い出したまへ

黒の僧衣に金色の肩飾りをつけた男に

すべての信者たちは這いつくばって頭を垂れる

自由の亡霊は空の彼方

ゲイ・プライドはシベリアに送られて鉄格子の中

KGBの長官こそが彼らの聖者

異議を申し立てる者たちを護衛つきで牢屋に送り

聖なる教会会議の決定に背かないために

女たちは黙って子供を産み、愛さなければならない

糞、糞、神の糞

糞、糞、神の糞

神の母たる乙女よ、フェミニストになりたまへ

フェミニストになりたまへ、フェミニストになりたまへ

腐敗した指導者たちへの教会のへつらい

黒塗りリムジンの中での宗教儀式

説教者はおまえの学校にやってくる

授業にやってくる - 彼に金を持たせてやれ!

総主教グーンディエフはプーチンを信じている

卑劣なやつ、そんなものより神を信じられないなんて

聖母の帯は政治集会の役はしないぞ

聖母マリアは私たちと共にあって抗議している

神の母たる乙女よ、プーチンを追い出したまへ

プーチンを追い出したまへ、プーチンを追い出したまへ

権力におもねる正教会の腐敗、プーチンの圧政を手助けする正教会、これを告発するために聖母マリアに祈ったわけですね。これをロシアの司法当局は "Hooliganisme"(スポーツ競技の過度に熱狂した観衆が起こす破壊行為。転じてこの場合は単純に破壊行為)と断定したのです。

ナント生まれの女性シンガー・ソングライター、ジャンヌ・シェラル(1978 - )が先週緊急でプッシー・ライオットに捧げる曲を作り、ワン・テイクで録音して YouTubeに公開しました。これも祈りの歌です。プッシー・ライオットが聖母マリアに祈ったやり方とは全く違う祈り方ですが、これは女の祈りです。

おお、ピンク色の目だし帽をかぶった私の姉妹たち

大胆にもモスクワっ子

この祈りはあなたたちのため

あなたたちの怒りと嫌悪のため

あなたたちの毒のこもった詩のため

あなたたちのおまんこの叫び

あなたたちの狂ったダンス

身内としてあなたたちに喝采と感謝を言うため

女戦士たち、解放された女たち

そんなプッシーたちがいる限り

乱暴でセクシーなヒロインたちがいる限り

女戦士たち、解放された女たち

憤激する女たち、屈服しない女たちがいる限り

希望は約束されたものよ

あなたたちのために私は祈るわ

心と性器と頭と中指を使って祈るわ

あなたたちのために私は祈るわ

心とおまんこと頭と中指を使って祈るわ

女の反逆を「プッシー」で。ジャンヌ・シェラルは女として性器の反逆に連帯したのですね。すばらしい連帯でしょ。フェミニスト万歳。

(↓ジャンヌ・シェラル『プッシーたちがいる限り』)